Transfer-Räume für gesunde Menschen, Tiere und Umwelt

Die Initiative „T!Raum One Health“ möchte einen Paradigmenwechsel einleiten und die ganze Region Vorpommern zu einer One-Health-Region weiterentwickeln.

Bislang werden Natur, Tier- und menschliche Gesundheit strikt getrennt und gerade in der Wissenschaft überwiegend losgelöst voneinander behandelt. Der One Health-Ansatz hingegen folgt der Erkenntnis, dass die Gesundheit des Menschen eng mit der Gesundheit von Tieren und einer intakten Umwelt verbunden ist. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert in diesem Zusammenhang das bundesweit angelegte Projekt T!Raum One Health. „T!Raum“ steht für Transfer-Räume, in denen gemeinsam die Zukunft von Regionen gestaltet werden soll.

Mitmach-Konferenzen für eine One-Health-Region Vorpommern-Greifswald

Gemeinsam mit der Uni Greifswald führt die Schweifurth Stiftung in diesem Rahmen ab 2025 das Teil-Projekt „T!Raum One Health Projekt‚ Public Engagement“ mit dreijähriger Laufzeit in der Region Vorpommern durch. Gemeinsam mit Wissenschaft und Gesellschaft machen wir uns mit Beteiligungs-Formaten auf den Weg, das Verständnis für One-Health-Zusammenhänge aufzubauen, sie in die eigene Region zu übertragen und eigene One-Health-Aktivitäten zu starten. Drei größere Mitmach-Konferenzen stehen dabei im Zentrum und werden von kleineren Begegnungs- und Dialogformaten begleitet. Der wechselseitige Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in den Mitmach-Konferenzen soll langfristig dazu beitragen, eine One-Health-Region Vorpommern-Greifswald zu etablieren.

Gefördert durch: In Kooperation mit:

Jetzt als Mitmach-Region bewerben

Bürger:innen engagieren sich gemeinsam für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt

Die Schweisfurth Stiftung lädt engagierte Menschen im gesamten deutschsprachigen Raum ein, sich für das Projekt „100 Mitmach-Regionen“ zu bewerben. Diese Initiative hat zum Ziel, nachhaltige lokale Lösungen in den Bereichen Ernährung, Energie, Verkehr oder Wirtschaft zu entwickeln und umzusetzen sowie den sozialen Zusammenhalt in der Region zu stärken. Bürger:innen, die sich gemeinsam für nachhaltige Entwicklungen vor Ort einsetzen, erhalten finanzielle Unterstützung und professionelle Begleitung. Wer aktiv werden möchte, kann sich noch bis zum 18. August bewerben. Zugelassen sind Gruppen ab drei Personen.

Rund 70 Regionen und mehr als 2.700 Menschen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Südtirol packen im Projekt „100 Mitmach-Regionen“ bereits mit an – weitere 30 Regionen werden in der aktuellen Bewerbungsrunde ausgewählt. Die Organisation des Projekts wird partnerschaftlich von der Schweisfurth Stiftung, dem Verein Pioneers of Change (Österreich), der Stiftung Be the Change und dem Verein Wirundjetzt durchgeführt.

„Wir möchten dazu beitragen, dass die Menschen vor Ort gemeinsam für den sozial-ökologischen Wandel aktiv werden. Wir unterstützen engagierte Bürger:innen dabei, sich mit anderen Aktiven zu vernetzen, gemeinsam Lösungen für ein gutes Leben auf einem gesunden Planeten zu erarbeiten und zusammen loszulegen. Ob ein Verein auf dem Land oder engagierte Privatpersonen in der Stadt – jeder und jede kann mitmachen”, erläutert Matthias Middendorf, Projektleiter bei der Schweisfurth Stiftung, das Konzept. Die Bandbreite möglicher Aktivitäten vor Ort sei dabei groß. Zu den bisher umgesetzten Projekten zählten beispielsweise eine Bürger-Energie-Genossenschaft, ein regionaler Bio-Markt, Einkaufs-Fahrten auf dem Land, Klima-Praktika für Schüler:innen oder ein Bürger:innenrat.

Die ausgewählten Regionen erhalten 1.000 Euro Finanzhilfe und von Oktober 2024 bis Ende 2025 Unterstützung bei der Vernetzung, Prozessgestaltung und der Umsetzung regionaler Aktivitäten. In mehreren sogenannten Regional-Laboren unterstützen Expert:innen der Träger-Organisationen die Mitmach-Regionen dabei, eine Vision und erste Schritte zu deren Verwirklichung zu erarbeiten sowie weitere Netzwerke vor Ort aufzubauen. Auch Online-Tools zum gemeinsamen Arbeiten und erfolgreiche Beispiele aus anderen Regionen werden zur Verfügung gestellt. Schlüsselelement ist eine Mitmach-Konferenz, an der 30 bis 200 Menschen aus der Region teilnehmen können, um gemeinsam konkrete Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Bewerbungsschluss: 18. August 2024

Hinweis: Bewerben können sich Teams ab drei Personen.

Mehr Informationen: https://mitmach-region.org/mitmachen/mitmach-region-starten

—–

Zum Projekt 100 Mitmach-Regionen

Ziel des Projekts „100-Mitmach-Regionen“ ist es, engagierte Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen, die ihre Region zukunftsfähig gestalten möchten, zusammenzubringen. Gemeinschaftliches Handeln verschiedener Akteure und Akteurinnen aus Ehrenamt, Politik, Verwaltung, Bürger- und Unternehmerschaft soll vor Ort zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen, einer stabilen Wirtschaft und dem sozialen Miteinander beitragen. Wegweiser des Projektes sind die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG). Der Fokus liegt auf den Themen Landwirtschaft und Ernährung, Energie, Mobilität und Wirtschaft. Das Projekt wurde 2021 von der Schweisfurth Stiftung, dem Verein Pioneers of Change (Österreich), der Stiftung Be the Change und dem Verein Wirundjetzt ins Leben gerufen. Es wird gefördert von der Deutschen Postcode Lotterie, der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und der Software AG Stiftung.

Mehr Informationen unter mitmach-region.org.

Auf der Woche der Umwelt in Berlin

Wir freuen uns! Die Schweisfurth Stiftung durfte ihr Projekt „100 Mitmach-Regionen“ auf der “Woche der Umwelt” am 4. und 5. Juni 2024 in Berlin vorstellen. Unter 400 Bewerber:innen sind wir gemeinsam mit rund 190 anderen Ausstellenden von einer Expert:innen-Jury ausgewählt und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in den Park von Schloss Bellevue eingeladen worden.

Der Park von Schloss Bellevue am Amtssitz des Bundespräsidenten bot dem „Fest für eine nachhaltige Umwelt“ (Fachprogramm) eine wirkungsvolle Bühne. Ausstellende aus ganz Deutschland präsentierten ideenreiche Lösungen, unter anderem für Umwelt- und Artenschutz, Energieeffizienz, nachhaltigen Umgang bei der Landnutzung und zukunftsweisenden Wandel bei Urbanisierung, Mobilität und im Bausektor. Neben den Ausstellungen gab es mehr als 70 Fachforen und Diskussionen, die Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen im Bereich der Nachhaltigkeit boten.

Die Schweisfurth Stiftung stellte am Stand zusammen mit ihren Kooperationspartnern das Projekt „100 Mitmach-Regionen“ vor. Es hat zum Ziel, den sozialen Zusammenhalt in der Region zu stärken, indem Bürgerinnen und Bürger gemeinsam zukunftsfähige Lösungen in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung, Energie, Mobiliät und Wirtschaft erarbeiten und umsetzen. Auch in unserem Ausstellungsbereich war durch interaktive Angebote das Mitmachen bereits Programm. Besucher:innen konnten beispielsweise durch das Beantworten von Fragen zu Interessen und zeitlichen Kapazitäten herausfinden, welcher „Mitmach-Typ“ sie sind: Vernetzer:in, Macher:in oder Mitmacher:in. Auch neue Bewerbungen für die nächste Runde des Projekts „100 Mitmach-Regionen“, die noch bis Mitte August läuft, haben wir direkt am Stand erhalten.

„Aus den Gesprächen am Stand wissen wir, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich in ihren Regionen für Nachhaltigkeit und ein gesellschaftliches Miteinander engagieren möchten und die wir dabei durch unser Projekt 100 Mitmach-Regionen unterstützen können“, resümiert Dr. Niels Kohlschütter, Vorstand der Schweisfurth Stiftung, die Veranstaltung. „Die Menschen machen sich angesichts der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft Sorgen. Das Projekt 100 Mitmach-Regionen bietet hier Lösungen. Durch die Einladung nach Berlin hat dies nun sogar politische Anerkennung gefunden.“

Hier jetzt als Mitmach-Region bewerben!

Die Stadt ist unser Garten – Anmeldung zur Tagung

Vom 24.-26. Mai 2024 findet die Tagung Die Stadt ist unser Garten – Wie die urbane Gartenbewegung unsere Städte verändert in der Evangelischen Akademie Tutzing am Starnberger See statt.

Die Gartenbewegung schafft lebensfreundliche Orte für alle, an denen demokratische Teilhabe praktisch und das Verhältnis von Stadt und Natur neu verhandelt wird.

Um die Jahrtausendwende entsteht in Deutschland eine neue urbane Gartenbewegung. Mit ungewohnten Garten-formen, mobilen Beeten und eigenwilligen Aktionen machen ihre Akteure bundesweit von sich reden und inspirieren zur Nachahmung. Inzwischen haben sich rund 1000 Projekte dem Netzwerk Urbane Gärten angeschlos-sen. Die Gemeinschaftsgärtner*innen entsiegeln betonierte Flächen, kooperieren mit Museen, Theatern und Bibliotheken ebenso wie mit Universitäten, Unterkünften für Geflüchtete oder Friedhofsverwaltungen.

Die Gartenbewegung schafft grüne, lebensfreundliche, offene Orte für alle, an denen demokratische Teilhabe praktisch und das Verhältnis von Stadt und Natur neu verhandelt wird. Im „Urban-Gardening-Manifest“ greifen die Aktivist*innen dringliche Themen auf: Recht auf Stadt, Umweltgerechtigkeit, Ernährungssouveränität, Bildung, Inklusion und Migration, urbane Subsistenz sowie den Aufbau von Infrastrukturen für ökologisch und sozial sinnvolle Tätigkeits- und Experimentierfelder.

Längst sind die Gemeinschaftsgärten auch eingebunden in städtische Governance-Prozesse und Klimakrisenpolitik. Heute, in Zeiten multipler Krisen, wollen wir diskutieren, wie sich die Vision der Anfangszeit verwirklicht, vor welche Herausforderungen die Gartenbewegung gestellt ist, welche Diskurse sie inspiriert und wie sie weiter ausstrahlen kann.

Hier geht’s zum Programm & zur Anmeldung.

Veranstalter:innen:

44 neue Mitmach-Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Tangerhütte, St. Pölten, Coburg, der Vinschgau, der Odenwaldkreis, Oberthurgau und viele weitere: Wir begrüßen ganz herzlich 44 neue Mitmach-Regionen in Deutschland, der Schweiz, in Österreich und Südtirol! Sie alle werden ab jetzt vor Ort für mehr Nachhaltigkeit aktiv und bekommen dabei von uns professionelle Unterstützung.

Es war nicht leicht, in der zweiten Ausschreibungsrunde unseres Projekts „100 Mitmach-Regionen“ unter der Vielzahl der Bewerber:innen eine Auswahl zu treffen. Aber nun ist es so weit und wir freuen uns, dass unser Netzwerk der Mitmach-Regionen nun auf insgesamt 86 Regionen gewachsen ist!

Ob ein Nachhaltigkeitsmobil, ein Versorgungsautomat mit regionalen Lebensmitteln oder eine Streuobstwiese: Es gibt vielfältigste Möglichkeiten, vor Ort gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit aktiv zu werden. In 2022 waren bereits 42 Regionen im Rahmen unseres Projektes gestartet und es gibt bereits wunderschöne Erfolge zu vermelden: Unter anderem wurde in Aalen ein Repair-Café für Kinder eröffnet, im Bodenseeraum sind solidarische Landwirtschaftsprojekte gestartet worden und im österreichischen Waldviertel ist ein Humus-Stammtisch entstanden, der versucht, die Böden zu retten und möglichst viele Menschen für lebendige Böden zu begeistern.

Heike Bohn, Projektleiterin: „In den Regionen gibt es viel Begeisterung, die ansteckend wirkt. So waren in der zweiten Bewerbungsrunde viele Nachbar-Regionen bereits bestehender Mitmach-Regionen mit dabei. Vor allem das Erweitern des Netzwerks und das Verbreiten nachhaltiger Lösungsansätze in unterschiedlichste gesellschaftliche Gruppen wird als Gewinn der Mitmach-Regionen hervorgehoben.“

In den Mitmach-Regionen sollen zukunftsfähige Lösungen in den Bereichen Ernährung, Energie und Verkehr, Finanzen und Wirtschaft erarbeitet und umgesetzt werden. Projektträger sind die Schweisfurth Stiftung, der wirundjetzt e.V., die Be the Change-Stiftung und die Pioneers of Change. Schlüsselelement der Aktivitäten sind Mitmach-Konferenzen. Bei den Veranstaltungen kommen bis zu 200 Menschen zusammen, um die Netzwerke der regional Aktiven zu stärken, Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen und um weitere Aktionen anzuregen und umzusetzen. Ein Expert:innenteam der Projektpartner begleitet die Regionen und gibt z. B. Anregungen über bereits bestehende erfolgreiche und innovative Beispiele. Zudem können die Mitmach-Regionen auf ein Online-Begleitprogramm und viele erprobte Methoden zurückgreifen, um Akteur:innen zu vernetzen, Maßnahmen zu erarbeiten und Prozesse zu strukturieren.

„Kooperieren ist eine zentrale Lösung für die Herausforderungen unserer Zeit. Mit unserem Projekt möchten wir Menschen motivieren, sich vor Ort zu vernetzen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und ins Handeln zu kommen. Ob von Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Vereinen oder Privatpersonen: Es gibt großes Interesse vor Ort, sich aktiv für mehr Nachhaltigkeit einzubringen. Unser Ziel ist, bis Ende 2024 insgesamt 100 Regionen im deutschsprachigen Raum aktiviert zu haben“, so Bohn.

Wir freuen uns auch, dass die Begeisterung aus den bereits existierenden Regionen Kreise zieht und die neuen oft in der Nachbarschaft liegen – vielleicht auch in Ihrem Umkreis? Schauen Sie hier nach! Unserem Ziel, 100 Mitmach-Regionen bis Ende 2024, sind wir jedenfalls deutlich nähergekommen.

Lammsbräu Preis für Nachhaltigkeit 2023 erhalten!

Wir freuen uns sehr den von Neumarkter Lammsbräu vergebenen Preis für Nachhaltigkeit in der Kategorie „Non-Profit-Organisation“ 2023 erhalten zu haben. Der seit 2002 verliehene Preis ist einer der bedeutendsten Nachhaltigkeitspreise in Deutschland und ehrt außergewöhnliche Initiativen und Projekte.

Johannes Ehrnsperger (Jurymitglied, Inhaber und Geschäftsführer, Neumarkter Lammsbräu) begründet die Auswahl mit folgenden Worten: „Mit dem Projekt 100 Mitmach-Regionen hat sich die Schweisfurth Stiftung die gezielte Ansprache von 12.000 Menschen vorgenommen. Ziel ist es, Menschen zu ermutigen, sich in ihrem Umfeld für eine nachhaltige Region einzusetzen. Dabei wird die Bio-Blase verlassen und eine integrierende Qualität entwickelt, Vorbehalte in der Bevölkerung werden überwunden.“

„Der Preis für Nachhaltigkeit in der Kategorie „Non-Profit-Organisation“ von Lammsbräu geht vor allem an die vielen vielen Menschen in den 100 Mitmach-Regionen. Sie schaffen ein Bild, wie ihre Region nachhaltig, lebendig und lebenswert aussehen kann und übersetzen diese Vision auf den Mitmach-Konferenzen in konkrete Aktionen, bei denen bereits heute alle mitmachen können“, mit diesen Worten gibt Dr. Niels Kohlschütter den Dank gleich weiter.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch unseren 20 Kooperationspartnern, die auf vielfältige Weise die Regionen unterstützen.

Ohne Förderung hätte dieses Projekt nicht stattfinden können. Danke an die Deutsche Postcode Lotterie, die den finanziellen Startschuss gegeben hat, die Deutsche Stiftung Engagement & Ehrenamt, mit deren Hilfe die digitale Basis für das Projekt ermöglicht wurde, und die Software AG Stiftung, ohne deren Förderung das Projekt nicht in dieser Form stattfinden könnte.

Das Projekt der 100 Mitmach-Regionen wird von vier Organisationen gestemmt:

Wirundjetzt e.V., der Be the change Stiftung, den Pioneers of Change und der Schweisfurth Stiftung als Projektträger.

Lust mitzumachen? Schau, was in Deiner Region los ist! Mehr Informationen zu den einzelnen Regionen hier.

Zur Pressemitteilung von Lammsbräu.

Kennenlernen im Saftladen

Regionale Wertschöpfung lebt von stabilen Netzwerken. Seit 2022 gibt es deshalb das „Wandernde Netzwerk“ unseres Projektes WERTvoll. Bei diesem treffen sich Interessierte bei Vorzeige-Unternehmen in der Region Leipzig. Ende April besuchten wir „Klaus Fruchtsäfte“ in Wurzen. Geschäftsführer Andreas Klaus lud knapp 20 Interessierte zur Führung in die Produktion und zu vertiefenden Gesprächen in seinen „Saftladen“ ein.

Vielfalt und regionale Partnerschaften

Wie hebt man sich gegen eine starke Konkurrenz ab, in einer Region, in der Obstbau und Fruchtsafterzeugung traditionell verwurzelt sind? Vielfalt lautet die eine Antwort. So hat das Unternehmen Klaus Fruchtsäfte von Apfel bis Zitrone etwa 60 Sorten Säfte, Nektar und Fruchtweine im Programm – 25 davon in Bio-Qualität. Regionale Partnerschaften lautet die andere Antwort. Denn Abgesehen von den Südfrüchten stammt das verarbeitete Obst vollständig aus Sachsen. Für Äpfel und Birnen betreibt das Unternehmen eine Lohnmosterei.

Die Teilnehmenden aus knapp zehn kleinen und großen Betrieben aus der Region konnten bei der Führung durch die moderne Produktionsanlage unter anderem die Fruchtsaftpresse, die Abfüllanlage und die Lagertanks mit 960.000 Litern Kapazität besichtigen. Die derzeit geplante Erweiterung auf 1.300.000 Liter zeigt, dass dieses Konzept aufgeht. Besonders ist auch, dass das Unternehmen die Logistik seiner Produkte selbst übernimmt und drei Fahrer beschäftigt. Dies sorge in Zeiten, in denen Lieferketten fragiler geworden sind, für Stabilität, erzählt Gastgeber Andreas Klaus.

Bio schmeckt man

Nach der Führung konnten sich die Teilnehmenden bei einem Imbiss besser kennenlernen und sich von den Geschmacksunterschieden der verschiedenen Säfte überzeugen. Sein Bio-Saft unterscheide sich vom konventionellen durch einen komplexeren Geschmack und etwas mehr Säure, so Klaus. Das liegt daran, dass die bezogenen Bio-Äpfel oft von alten Bäumen unterschiedlichster Sorten stammen und selten Plantagenobst eingesetzt wird. Der Geschmack wandelt sich dadurch mit der Saison und schmeckt immer leicht anders, was die Kund:innen schätzen. 90 Prozent der eingesetzten Äpfel stammen von Streuobstwiesen von Privatpersonen aus der Region.

Das Konzept

Das Wandernde Netzwerk ist ein Treffen in unregelmäßigen Abständen, das sich vorrangig an Praktiker:innen aus der Land- und Lebensmittelwirtschaft der Region in und um Leipzig richtet. Ziel ist das Kennenlernen von Produzent:innen und Produkten aus der Region, das Schmieden neuer Kooperationen und das Entdecken von Synergien. Diese Praxisnähe spiegelt sich auch in den Veranstaltungsorten wider: Als Veranstaltungsort wird stets ein regionaler Betrieb im Bereich der Erzeugung, Verarbeitung oder Vermarktung von Lebensmitteln ausgewählt.

Neue Bewerbungsrunde: Machen Sie Ihre Region zu einer Mitmach-Region!

Sie wollen Lösungen für drängende ökologische und soziale Probleme in Ihrer Gemeinde oder Region gemeinsam umsetzen?

Wir suchen Menschen, sei es beruflich oder privat, die wirklich etwas bewegen wollen. Im gesamten deutschsprachigen Raum arbeiten wir gleichzeitig an zentralen Transformationsthemen unserer Zeit: Ernährung, Landwirtschaft, Verkehr, sozialer Zusammenhalt etc.

Höhepunkt unseres Kooperationsprozesses sind 100 Mitmach-Konferenzen, die Ideen und Akteure regional zusammenbringen. Die Mitmacher:innen vor Ort werden tatkräftig unterstützt von der Schweisfurth Stiftung, wirundjetzt e.V., Be the Change-Stiftung und Pioneers of Change und zahlreichen Kooperationspartnern.

Bewerben Sie sich bis zum 15. April und machen Sie Ihre Region zu einer Mitmach-Region! Weitere Informationen unter mitmach-region.org, bei Heike Bohn via Email, oder in einem der Info-Calls – Anmeldung hier.

45 Regionen sind derzeit auf dem Weg, eine Mitmach-Region zu werden. Viele werden in diesem Frühjahr Mitmach-Konferenzen organisieren. Und auf der Vernetzungslandkarte können Mitmachende und Interessierte sehen, wer wo genau an welchen Projekten arbeitet – und sich anschließen und mitmachen.

Direkt vom Acker auf den Teller – kurze Wege für eine große Wirkung!

Es ist angerichtet. Im Oktober kam das „Möhrenuntereinander“ in den Kantinen von Porsche, BMW, Dussmann, den Kirow Werken und den Städtischen Altenpflegeheimen (SAH) auf die Teller.

Zum Tag der Regionen richtete das Stadt-Umland-Projekt WERTvoll Blick auf die Teller in den Kantinen von Betrieben und Altenpflegeheimen: Unter dem Namen „Möhrenuntereinander“ wurde ein schmackhaftes Gericht serviert, welches nur aus regionalen Zutaten zubereitet wurde: Kartoffeln & Zwiebeln vom Wassergut Canitz, Rinderhack vom Barthels Hof und Möhren vom Friedrichs Gut. „Es hat Spaß gemacht, die regionalen Bio-Produkte mit dieser tollen Qualität zu verarbeiten.“ zeigte sich der Küchenleiter im SAH in der Goyastraße deshalb auch sehr zufrieden.

Wasser schützen und die Region stärken

Die zum Einsatz kommende Bio-Möhre vom Friedrichs-Gut steht dabei für eine große Wirkung: Zum einen schützt sie unser WERTvolles Trinkwasser. Denn ökologischer Anbau bedeutet Verzicht auf chemisch-synthetische Dünge- und Spritzmittel, die sonst aus den Böden in unser Grundwasser gespült werden. Zum anderen stärken Kooperationen unter Erzeugerbetrieben und Kantinen regionale Wirtschaftskreisläufe und machen unsere Region krisenfester. Das Projekt wird in der praktischen Umsetzung des Aktionsgerichts von der Leipziger Anstalt für Koch und Lebensmittelkultur unterstützt.

Gemeinsam für die Gemeinschaftsverpflegung

„Es ist gerade jetzt von zentraler Bedeutung, dass wir mit solchen Praxisbeispielen zeigen, wie Wirtschaftskreisläufe regional organisiert werden können und die Gemeinschaftsverpflegung von dem großartigen Angebot aus Stadt und Land profitieren kann“, machte Ludwig Hentschel vom Projekt WERTvoll klar. Und deshalb wird es das Aktionsgericht des Projekts auch im nächsten Jahr geben.

Im Projekt WERTvoll arbeiten die Stadt Leipzig und das Wurzener Land (Stadt Wurzen, Gemeinden Bennewitz, Thallwitz und Lossatal) an einer starken Stadt-Land-Partnerschaft. Dafür wird ökologischer Landbau in Trinkwasserschutzgebieten unterstützt und die regionale Vermarktung der daraus entstehenden Produkte. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und unterstützt von der Schweisfurth Stiftung.

Fotos: Möhrenziehen Friedrichs-Gut, (c) WERTvoll

Das Wandernde Netzwerk zu Besuch bei der Bäckerei Eßrich

Wie kann eine regionale und ökologische Lebensmittelversorgung konkret aussehen? Die familiengeführte Bäckerei Eßrich in Leipzig Liebertwolkwitz zeigt, wie das geht. Sie verarbeitet ausschließlich Getreide aus der näheren Region, das ohne chemisch-synthetische Dünge- und Spritzmittel angebaut wurde.

Kontakte knüpfen, Synergien nutzen und Aktivitäten in der Region stärken: Das ist das Ziel des Wandernden Netzwerks unseres Projekts WERTvoll in Leipzig und Umgebung. Menschen aus der Land- und Lebensmittelwirtschaft können gemeinsam unterschiedlichse Produktions- und Verarbeitungsbetriebe der Region besuchen, hinter die Kulissen schauen und sich dann „am lebenden Objekt“ über Herausforderungen und Lösungen einer regionalen Lebensmittelversorgung austauschen.

Pestizidfreies und regionales Getreide

Im September nahm eine Gruppe von zehn Menschen die Möglichkeit wahr, die Backstube und die hauseigene Getreidemühle der Bäckerei Eßrich in Liebertwolkwitz südwestlich von Leipzig zu besuchen. Die Bäckerei stellt bereits seit 1963 Brote, Brötchen und Konditoreiwaren her. In den letzten Jahren kam eine hauseigene Mühle dazu, die dafür sorgt, dass das verwendete Vollkornmehl – unter anderem von Emmer und Einkorn – so frisch wie möglich ist und alle wertvollen Inhaltsstoffe des Getreides es ins Brot schaffen. Das Besondere: Verarbeitet wird ausschließlich Getreide aus der näheren Region, das ohne Einsatz chemisch-synthetischer Dünge- und Spritzmittel erzeugt wurde, unter anderem auch von Biobetrieben. Mit ihrem Konzept trägt die Bäckerei Eßrich so aktiv zum Wasser- und Artenschutz bei.

Überproduktion? Nein Danke!

Die beiden Brüder Tom und Hans-Peter Eßrich, die das Familienunternehmen in der dritten Generation gemeinsam leiten, haben sich die Kompetenzen aufgeteilt: Während Tom als Bäckermeister für das Brot verantwortlich ist, kümmert sich Hans-Peter um die Konditoreiwaren

und wird noch in diesem Jahr seinen Konditormeister in der Tasche haben. Die beiden sind stolz auf ihr junges Team, das Arbeitsklima und die Qualität ihrer Rohstoffe und Produkte. Dabei achten sie konsequent auf den geringstmöglichen Einsatz von Zusatzstoffen, setzen auf regionale Alternativen, indem sie etwa Sojaschrot durch Lupinenschrot ersetzen und versuchen, aktiv Überproduktion zu vermeiden. Vor kurzem konnten sie ihre fünfte Bäckerei-Filiale in Leipzig eröffnen. Neben den vielen Erfolgen stehen sie jedoch, wie viele andere Handwerksbetriebe auch, vor den großen Herausforderungen, die die aktuell schnell steigenden Energiepreise mit sich bringen. Doch sind sie überzeugt davon, gemeinsam mit ihrem Team und ihrer treuen Kundschaft Lösungen zu finden.

Austausch und Vernetzung stärkt nachhaltige Lebensmittelversorgung

Neben einer Führung durch die Backstube und den Mühlenraum erhielten die Teilnehmenden auch die Möglichkeit, unterschiedliche Brote zu verkosten. Eine Besonderheit ist das Walnussbrot, das in Zusammenarbeit mit vielen kleinen Walnussproduzent:innen realisiert wird. Außerdem durften sich die Anwesenden von der handwerklichen Arbeit, den langen Teigführungszeiten und der Sauerteigproduktion überzeugen – ein ganz besonderes Erlebnis für all diejenigen, die sich täglich mit der Verarbeitung von Lebensmitteln beschäftigen, wie etwa den Kantinen-Chef von Porsche in Leipzig.

Das Wandernde Netzwerk wandert weiter

Das Wanderne Netzwerk-Treffen in Liebertwolkwitz fand erstmalig in Zusammenarbeit mit der neuen Bio-Regio-Modellregion Leipzig

Westsachsen statt. Sie ist eine von drei vom Land Sachsen geförderten Regionen, in denen sich Akteur:innen aus den Bereichen Land- und Ernährungswirtschaft sowie Regionalentwicklung zusammenfinden, um individuelle Konzepte zur regionalen und ökologischen Wertschöpfung umzusetzen und zu verstetigen. Die gute Nachricht ist: Die Bio-Regio-Modellregion Leipzig wird die Aktivitäten des Projekts WERTvoll, das Ende 2023 ausläuft, weiterführen. Das Wandernde Netzwerk wird sich also auch nach 2023 weiter an spannenden Orten der Leipziger Land- und Lebensmittelwirtschaft treffen können.

Mehr zum Projekt WERTvoll

Das Projekt WERTvoll will in der Modellregion Leipzig und Wurzener Land (Stadt Wurzen, Gemeinden Bennewitz, Thallwitz und Lossatal) bis Ende 2023 eine WERTvolle Stadt-Land-Partnerschaft gestalten. Dabei soll eine kooperative und sich positiv verstärkende Landnutzungsstrategie für die Region erarbeitet werden, bei der jede Bürgerin und jeder Bürger einen Beitrag im Alltag leisten kann. Dazu zählen Maßnahmen wie den Bio-Anbau ausweiten, den Wasserschutz gewährleisten und Ökosystemleistungen wie Biodiversität oder die Renaturierung eines Gewässerabschnitts fördern.

Kantinen-Essen frisch, gesund und aus der Region? Geht!

Unser Projekt WERTvoll tischte den Erbsen-Eintopf „Schotenklump“ aus biologischen und regionalen Zutaten bei BMW, Dussman und Co. in und um Leipzig auf. Ein Gewinn für Mensch und Natur.

„Schmackhafte, gesunde Ernährung geht mit heimischen und ökologischen Produkten Hand in Hand. Mit dem Aktionsgericht Schotenklump unterstützen wir das Projekt WERTvoll, um Gutes für unsere Region zu tun“ – so bewarb Anfang Juli keine geringere als die Leiterin der Leipziger Betriebsgastronomie von BMW in einer hausinternen Mitteilung einen außer gewöhnlichen Mittagstisch. Denn die Zutaten des Schotenklump – ein sächsischer Eintopf-Klassiker aus Erbsen, Kohlrabi, Knödeln und Rippchen – stammen größtenteils in Bio-Qualität direkt aus dem Leipziger Umland. Regional und Bio – das ist nicht nur in Leipzig, sondern in ganz Deutschland noch immer eine Seltenheit in Großkantinen. Dank vieler engagierter Betriebe kamen nun jedoch schon zum zweiten Mal Kantinen in und um Leipzig in diesen wertvollen Genuss.

BMW, Dussmann & Co.: Gemeinsam kocht es sich gut

Insgesamt 200 Kilogramm Erbsen verarbeiteten Kantinen-Köche anlässlich des diesjährigen Aktionstages Schotenklump. Mehr als 2.000 Teller wurden serviert. Bereits 2021 hatte es den Eintopf gegeben, damals für Kitas und Altersheime. Dieses Jahr beteiligten sich neben BMW auch die Kantinen von Dussmann und dem Maschinenbau-Unternehmen Kirow sowie die Hänchen-Gruppe, die Kitas auf dem Land versorgt. Angebaut und Mitte Juni geerntet wurden die Erbsen und der Kohlrabi für den Eintopf im Wassergut Canitz im Wurzener Land sowie im Bio-Landwirtschafsbetrieb Hundertmorgenland. Die Köhra Frische GmbH sortierte das Gemüse vor, wusch und frostete es. Auch Fleisch aus der Region wurde den Kantinen für den Eintopf angeboten, aus artgerechter Tierhaltung der Fleischerei Hahn. Nach dem Mittagessen am Aktionstag waren sich dann alle einig: Schotenklump? Lecker!

Projekt WERTvoll unterstützt regionale Wertschöpfungsketten

Hinter der Aktion stehen die Mitarbeitenden unseres Projektes WERTvoll in Leipzig, die Stadt Leipzig und die Leipziger Anstalt für Koch- und Lebensmittelkultur. Ziel ist, mit dem Aktionsgericht die regionalen Wertschöpfungsketten in der Lebensmittelversorgung zu stärken. Gerade über das Angebot in Kantinen können mehr Menschen zu bezahlbaren Preisen in den Genuss von gesunden regionalen und ökologischen Lebensmitteln kommen. „Nachhaltige Anbauformen sind vorteilhaft für den Klima- und Artenschutz. Sie sorgen auch dafür, dass unser Grundwasser frei von Schadstoffen bleibt und dass die Böden noch viele Jahre fruchtbar bleiben. Je mehr Menschen in den Genuss dieser Lebensmittel kommen können, desto besser für die Umwelt“, so Arian Gülker, Projektmanager bei der Schweisfurth Stiftung.

100 Prozent Bio und Regional noch immer eine Herausforderung für Kantinen

In diesem Jahr unter anderem die BMW-Kantine dazu bewegt zu haben, Bio-Produkte aus der Region zu nutzen, war ein ordentlicher Erfolg. Gleichzeitig zeigten sich auch die Herausforderungen einer regionalen und biologischen Lebensmittelversorgung. So entschied sich BMW kurzfristig außer den Erbsen alle weiteren Zutaten in konventioneller Qualität von bestehenden Zulieferern zu beziehen. Auch andere Kantinen griffen nicht auf das volle Sortiment nachhaltiger Produkte zurück, sondern ergänzten es mit konventionellen Lebensmitteln ihrer Standardzulieferer. Allein die Kirow-Kantine bezog alle Produkte für ihren Schotenklump regional und ökologisch. Gülker: „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass alle Teilnehmenden die Canitzer Bio-Erbsen in ihrem Schotenklump hatten. Tibor Herzigkeit, der Koch der Kirow Kantine, hat es sogar geschafft, alle bereitgestellten regionalen Produkte einzusetzen. Beim Bezug der übrigen Produkte gibt es für die anderen Unternehmen noch Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen uns deshalb schon auf das nächste Aktionsgericht“.

Neue Chance für Kantinen im Oktober

Im Oktober gibt es für die Kantinen in und um Leipzig eine neue Chance, ihren Mittagstisch wirklich zu 100 Prozent nachhaltig zuzubereiten: Zum Tag der Regionen gibt es ein neues Aktionsgericht – BMW und die Kirow Kantine haben hierfür schon zugesagt. Schön!

Spenden für 100 Mitmach-Regionen

Zentrales Element einer Mitmach-Region ist die Organisation einer Mitmach–Konferenz. Dort kommen alle Aktiven und Interessierten aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft zusammen, um gemeinsam nachhaltige Lösungen und Aktionen für die Region zu finden, Projekte und Ideen in den unterschiedlichsten Bereichen zu entwickeln, sich auszutauschen und neue Netzwerke zu knüpfen. Alle Mitmach-Regionen werden sichtbar gemacht, miteinander vernetzt und inspirieren sich gegenseitig. Mehr zum Projekt hier.

Mitmach-Regionen starten durch

Vom Chiemgau bis Hamburg, von Basel bis zum Wienerwald, vom Aachener Umland bis Sachsen – die Teilnehmer:innen des Projektes „100 Mitmach-Regionen“ stehen fest und werden jetzt auf ihrem Weg, den ökologischen und sozialen Wandel vor Ort voranzubringen, unterstützt.

Interessierte aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Vereinen und dem privaten Bereich waren aufgerufen, sich bis Anfang April für einen der 100 Plätze als Mitmach-Region zu bewerben, die nachhaltige Lösungen regional entwickeln und umsetzen wollen. Bei den vielfältigen und kreativen Einsendungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz fiel den Projektpartnern Schweisfurth Stiftung, wirundjetzt e.V., Be the Change-Stiftung und Pioneers of Change die Auswahl nicht leicht. Eine Übersicht über alle Mitmach-Regionen gibt es hier.

Unterstützung in Planung und Umsetzung

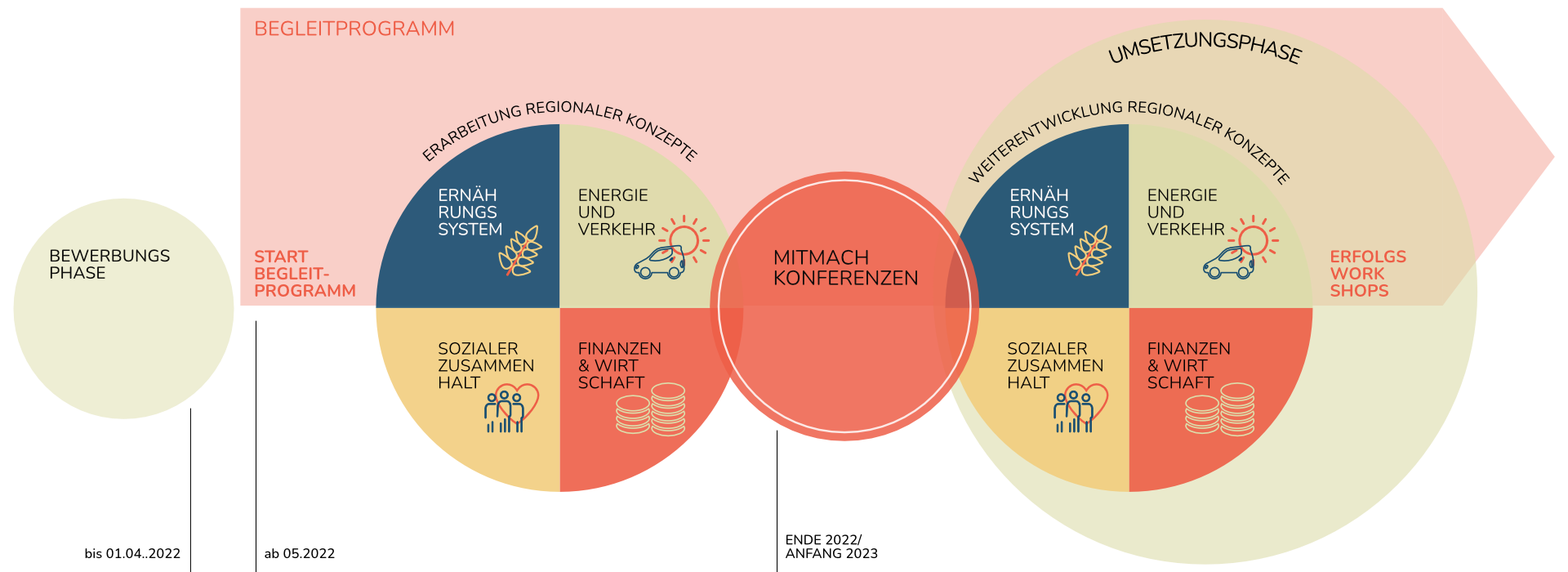

Für die nun feststehenden Regionen beginnt jetzt der erste Schritt eines neun bis 18-monatigen Kooperationsprozesses: In Arbeitsgruppen wird an konkreten Umsetzungskonzepten zu den vier zentralen Handlungsfeldern Ernährung, Energie und Verkehr, Finanzen und Wirtschaft sowie sozialer Zusammenhalt in der Region gearbeitet und eine Veranstaltung – die „Mitmach-Konferenz“ – vorbereitet. Ein Expertenteam der Projektpartner begleitet die Teilnehmer:innen und gibt z.B. Anregungen über erfolgreiche und innovative Beispiele aus anderen Regionen. Die Mitmach-Regionen können darüber hinaus auf ein Online-Begleitprogramm und viele erprobte Methoden zurückgreifen, um Akteur:innen zu vernetzen, Maßnahmen zu erarbeiten und Prozesse zu strukturieren.

„Gemeinsam sind wir stärker“

Die Teilnehmer:innen selbst sind so vielfältig wie ihre Konzepte: Organisationen, Initiativen, Vereine, Gemeinden, Städte, Landkreise, Regionen, Schulen, Einzelpersonen oder auch Kooperationen von Gemeinden und Schulen sind vertreten. Gemeinsam ist ihnen jedoch die Motivation, einen Transformationsprozess zu beginnen: Sie wünschen sich, Menschen unterschiedlicher Interessen in der Region zusammenzubringen, gemeinsam zu diskutieren, Themen neu zu denken, Projekte zu erarbeiten und zu starten. Oftmals gibt es bereits Ressourcen sowie einzelne Konzepte und es besteht der Wunsch, diese miteinander zu verbinden, zu koordinieren und bekannter zu machen – getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker.“

Mitmach-Konferenzen ab Ende 2022

Schlüsselelement und Höhepunkt des Projektes sind die Mitmach-Konferenzen, auf die die ausgewählten Regionen sich nun vorbereiten. Bei den Veranstaltungen kommen ca. 30 bis 200 Menschen aus der Region zusammen, die sich vernetzen und an konkreten Lösungen für eine nachhaltige Zukunft arbeiten. Ziel ist es, das Netzwerk der Aktiven in einer Region zu stärken und die Grundlagen vorzubereiten, damit vielfältige neue Initiativen entstehen und bestehende Bestrebungen an Sichtbarkeit und Wirksamkeit gewinnen.

Ab Ende 2022 werden rund 100 Mitmach-Konferenzen im deutschsprachigen Raum stattfinden – eine jede für sich Startpunkt für eine ökologische und soziale Transformation in der eigenen Region, und alle zusammen gesehen, ein Aufbruch sehr vieler engagierter Menschen, die gemeinsam Außergewöhnliches erreichen können.

Wanderndes Netzwerk startet in der Region Leipzig

Neue Kontakte knüpfen, Synergien nutzen und Aktivitäten in der Region stärken – diese Ziele verfolgt das neue Wandernde Netzwerk für Menschen aus der Land- und Lebensmittelwirtschaft. In Leipzig und Umgebung geht es im Rahmen des Projektes WERTvoll in diesem Jahr an den Start. Getragen wird das Netzwerk von Akteur:innen vor Ort.

Was ist ein Wanderndes Netzwerk?

Das Wandernde Netzwerk umfasst den Gedanken eines klassischen Netzwerks, bei dem der Austausch unter verschiedenen Akteuren gefördert wird, und will gleichzeitig darüber hinausgehend regelmäßige Veranstaltungen an wechselnden Treffpunkten anbieten. Jeder Netzwerk-Termin soll an einem anderen Ort stattfinden – bevorzugt in den Betrieben der verschiedenen Netzwerk-Akteure. Die Gastgeber können ihre Firmen vorstellen und die Gruppe erhält die Chance, hinter die Kulissen verschiedenster Unternehmen zu blicken, lernt Neues in der Region kennen und kann unmittelbar mit den Beteiligten ins Gespräch kommen. Persönliche und wirtschaftliche Kontakte können vor Ort geknüpft und gepflegt werden.

Neue Wertschöpfungsketten und alte Bekanntschaften

Die Idee dazu entstand im vergangenen Jahr, als sich im Rahmen des Projektes WERTvoll Menschen aus der Land- und Lebensmittelwirtschaft digital bei einer Suche-Biete-Börse trafen. Ziel war es, die Entstehung neuer regionaler Wertschöpfungsketten zu unterstützen. Die Teilnehmer:innen kamen aus verschiedenen Branchen, unter anderem aus Handel, Landwirtschaft und Vermarktung sowie aus dem Projekt selbst. Im Format eines „Speed-Dating“ hatten immer zwei Teilnehmer:innen in wechselnden Gesprächen einige Minuten Zeit, sich und ihre Produkte vorzustellen bzw. Bedarfe an den anderen zu adressieren. Im Idealfall konnten sich so zwei Partner:innen finden, die in Zukunft miteinander eine regionale Handelsbeziehung mit einem Mehrwert für Artenvielfalt, Wasser- und Klimaschutz aufbauen wollen.

Als mindestens genauso bereichernd wie das Sprechen über Produkte wurde die Möglichkeit empfunden, neue Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen und im Gespräch mit bereits bekannten Teilnehmer*innen bleiben zu können. Im Rahmen von WERTvoll fanden und finden bereits viele Vernetzungsveranstaltungen statt. Durch das Wandernde Netzwerk sollen diese nun in Zukunft verstärkt bei Betrieben vor Ort zu Gast sein.

Nachhaltige Stadt-Land-Partnerschaft in Leipzig und Umgebung

Das Projekt WERTvoll will in der Modellregion Leipzig und Wurzener Land (Stadt Wurzen, Gemeinden Bennewitz, Thallwitz und Lossatal) bis Ende 2023 eine WERTvolle Stadt-Land-Partnerschaft gestalten. Dabei soll eine kooperative und sich positiv verstärkende Landnutzungsstrategie für die Region erarbeitet werden, bei der jede Bürgerin und jeder Bürger einen Beitrag im Alltag leisten kann. Dazu zählen Maßnahmen wie den Bio-Anbau ausweiten, den Wasserschutz gewährleisten und Ökosystemleistungen wie Biodiversität oder die Renaturierung eines Gewässerabschnitts fördern.

Gastgeber:innen gesucht

Das Projekt WERTvoll sucht in Leipzig und dem Wurzener Land noch nach interessierten Gastgeber:innen aus der Land- und Lebensmittelwirtschaft, die das Wandernde Netzwerk zu sich einladen möchten. Wenn Sie geeignete Orte in der Region Leipzig kennen oder sich selbst vorstellen können, das Wandernde Netzwerk zu Gast zu haben, melden Sie sich bei Arian Gülker.

Mitmach-Regionen Initiative

Wenn viele sich zusammentun, können sie Großes erreichen und eine ungeheure Kraft für mehr Nachhaltigkeit entfalten. Jede:r kann seine Region zu einer Mitmach-Region machen: Bereits bestehende Initiativen und Vereine, engagierte Einzelpersonen, Menschen aus der öffentlichen Regionalentwicklung, oder dem Klimaschutzmanagement, Unternehmen, kommunalpolitisch Verantwortliche und viele mehr.

Globale Herausforderungen brauchen lokale Lösungen!

Ziel des Projekts „Mitmach-Regionen Initiative“ ist, dass Menschen vor Ort die ökologische und soziale Transformation ihrer Regionen voranbringen. Zentrales Element dafür ist die Organisation einer Mitmach-Konferenz. Dort kommen alle Interessierten zusammen, um gemeinsam Lösungen und Aktionen zu finden, Projekte und Ideen in den unterschiedlichsten Bereichen zu entwickeln, sich auszutauschen und neue Netzwerke zu knüpfen.

Auf dem Weg zu einer solchen Mitmach-Konferenz und bei der Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen werden die Regionen von unserem Team unterstützt. Neue Regional-Teams werden bei der Gründung und dem Aufbau von Mitmach-Regionen im 15-monatigen Regionallabor begleitet (nächster Start im Herbst 2025). Dieses Begleitprogramm ist modular aufgebaut. Es gibt ein Online-Begleitprogramm, einen erprobten Werkzeugkasten und mit einem Aktionspool viele gute Best-Practise-Beispiele, auf die vor Ort zurückgegriffen werden kann. Alle Mitmach-Regionen werden sichtbar gemacht, miteinander vernetzt und inspirieren sich gegenseitig.

Weiterentwicklung zur Mitmach-Regionen Initiative

Die Mitmach-Regionen Initiative ist die übergeordnete Struktur welche die Regional-Teams der Mitmach-Regionen-Regionen aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol) begleitet und vernetzt. Die Initiative möchte Menschen stärken („empowern“), die ihre Region nachhaltig mitgestalten wollen. Damit sollen gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen vor Ort wirksamer angegangen werden. Durch Begleitung, Weiterbildungen und Vernetzung unterstützt die Mitmach-Regionen Initiative neue Regional-Teams beim Aufbau von Mitmach-Regionen und begleitet bestehende Teams bei ihrer Weiterentwicklung. Die Initiative ist 2024 aus dem Projekt der „100 Mitmach-Regionen“ hervorgegangen. Trägerorganisationen sind heute die Schweisfurth Stiftung und der Verein Pioneers of Change.

Einfaches Konzept, große Wirkung

Bei einer Mitmach-Konferenz kommen für einen oder mehrere Tage Menschen aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft zusammen, um darüber zu diskutieren wie sie konkret zur nachhaltigen Gestaltung der Region beitragen können. Es wird eine Landkarte erarbeitet, welche Initiativen es schon gibt, welche es vielleicht noch braucht und wie diese unterstützt werden können. Im Zentrum steht dabei das Mitmachen: Nach kurzen Impulsvorträgen werden gemeinsam konkrete Ideen und Umsetzungskonzepte erarbeitet. Ziel ist es, dass die Teilnehmer:innen miteinander in den Dialog treten, sich vernetzen und dadurch Veränderungen anstoßen und neue Kooperationen in die Wege leiten.

Jetzt bewerben: Machen Sie Ihre Region zu einer Mitmach-Region!

Sie wollen Lösungen für drängende ökologische und soziale Probleme in Ihrer Gemeinde oder Region gemeinsam umsetzen?

Wir suchen Menschen, sei es beruflich oder privat, die wirklich etwas bewegen wollen. In 100 Regionen wollen wir gleichzeitig an den zentralen Transformationsthemen unserer Zeit arbeiten: Ernährung, Landwirtschaft, Verkehr, sozialer Zusammenhalt etc..

Höhepunkt unseres Kooperationsprozesses sind 100 Mitmach-Konferenzen, die Ideen und Akteure regional zusammenbringen. Die Mitmacher:innen vor Ort werden tatkräftig unterstützt von der Schweisfurth Stiftung, wirundjetzt e.V., Be the Change-Stiftung und Pioneers of Change.

Bewerben Sie sich bis zum 1. April und machen Sie Ihre Region zu einer Mitmach-Region! Weitere Informationen unter mitmach-region.org, Weitere Informationen auf unserer Projektkachel, bei heike.bohn@mitmach-region.org, oder am 22.02., 18.00h, in einem Info-Call (Anmeldung hierfür über die Homepage).

Regionale Lebensmittel für das Wurzener Land

Ein zentraler Knackpunkt für die regionale Lebensmittelversorgung auf dem Land beziehungsweise von kleinen Gemeinden sind funktionierende logistische Lösungen im kleinen Maßstab. Von mobilen Dorfläden bis hin zu Lebensmittel-Transporten mit öffentlichen Verkehrsmitteln – es existieren bereits viele gute Ideen, wie Lebensmittel aus der Region an die Verbraucher:innen in der Region gebracht werden können. Im Projekt KORB erarbeiten wir mit Menschen und Betrieben im Leipziger Umland passgenaue Konzepte.

Vier Gemeinden mit klarem Ziel

Bennewitz, Thallwitz, Lossatal und Wurzen: Diese vier Gemeinden östlich von Leipzig sind fleißig dabei, ihren Einwohner:innen eine regionale Lebensmittelversorgung bereitzustellen. Denn: In ihrem Wurzener Land gibt es viele Produzent:innen regionaler Lebensmittel und die Nachfrage nach diesen Produkten ist in den vergangenen Jahren, insbesondere auch im Zuge der Corona-Pandemie, stetig gestiegen. Bislang waren die vorhandenen Erzeugnisse aber nur vereinzelt erhalten. Erklärtes Ziel der vier Gemeinden ist es jedoch, allen den Zugang zu regionalen Produkten zu ermöglichen.

Gemeinschaftliches Erarbeiten der Lösungen

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es vor allem logistische Lösungen, die den Bedarf der Konsument:innen mit den Anforderungen und Möglichkeiten der Produzent:innen der Region in Einklang bringen. Seit Mai 2021 unterstützen wir nun die vier Gemeinden im Rahmen des Projekts „KORB – Kooperatives Regionalbündnis Wurzener Land“ dabei, ein entsprechendes Logistiksystem zu entwickeln. In einer ersten Konzept-Entwicklungsphase stand vor allem die umfassende Beteiligung aller relevanten Akteur:innen im Vordergrund. Dabei ging es neben der Vernetzung, Information und Inspiration der Menschen in der Region darum, Bedarfe und Bedürfnisse aufzunehmen und in eine angepasste Lösung zu überführen. In Dialogforen konnten die Teilnehmer:innen – darunter Unternehmer:innen, Verwaltungsangestellte oder Verbraucher:innen aus der Region – vielfältige, bereits funktionierende Varianten der Versorgung mit regionalen Lebensmitteln aus anderen Gemeinden kennenlernen und ihre mögliche Umsetzbarkeit im Wurzener Land diskutieren. Im Anschluss entwickelten Schlüsselakteure wie Landwirt:innen oder Vertreter:innen der Logistikbranche in einer Stammtischserie die erarbeiteten Ansätze weiter.

Fertiges Logistikkonzept wird ab 2022 umgesetzt

Aus den Ergebnissen dieses partizipativen Prozesses erarbeitet derzeit das KORB-Projektteam das finale Logistikkonzept für die regionale Lebensmittelversorgung des Wurzener Landes. Bis Ende Februar 2022 soll dieses fertig sein. Danach wird es bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eingereicht und soll nach positiver Bewertung spätestens Ende 2022 in die Umsetzung gehen. Derzeit hat unter anderem die Zusammenstellung eines effektiven Projektverbunds für die Umsetzungsphase Priorität. Arian Gülker, Projektmanager bei der Schweisfurth Stiftung: „Wir dürfen natürlich noch nicht alles verraten. Aber ich kann sagen, dass von den Beteiligten wunderbare, kreative Lösungen entwickelt wurden. So wird der ÖPNV in Zusammenarbeit mit ansässigen Unternehmen eine zentrale Rolle beim Transport regionaler Güter spielen. Zudem knüpft das Projekt an die beginnende Arbeit der Bio-Regio-Modellregion Leipzig-Westsachsen und der neuen sächsischen Agrarmarketingagentur an. Es ist toll zu sehen, wie regionale Unternehmen und die Bevölkerung hier zusammengearbeitet und wertvolle Ergebnisse erzielt haben. Das Wurzener Land kann mit diesem Konzept nun seinerseits zu einem Vorbild für viele weitere Regionen in Deutschland werden!“

1.700-mal Schotenklump bitte!

Wie ein Eintopfklassiker das Klima, unser Trinkwasser und die Artenvielfalt schützen kann.

„Wir brauchen mehr Eintopf!“ – schallt es in die Küche eines städtischen Altenpflegeheims in Leipzig. Draußen an den Tischen beugen sich Seniorinnen und Senioren genüsslich über ihre Teller. Es gibt „Schotenklump“ – einen deftigen regionalen Eintopfklassiker aus Erbsen, Kohlrabi und Rippchen. Das Besondere: Die Zutaten des Eintopfs stammen aus dem Leipziger Umland und wurden zum großen Teil in Bioqualität hergestellt. Das Aktionsessen „Schotenklump“ unseres Projekts WERTvoll zeigt, dass ökologisch angebaute, regional produzierte Waren in der Gemeinschaftsverpflegung ein Gewinn für Mensch und Natur sind. Doch für eine großflächige Umsetzung fehlt noch die Logistik.

Anfang Juli kamen 1.700 Senior:innen und Kinder in Leipzig in den Genuss eines echten Eintopfklassikers: dem „Schotenklump“. Alle städtischen Altenpflegeheime und etliche Kitas wurden mit dem deftigen Erbseneintopf versorgt, dessen Zutaten in der Region um Leipzig produziert wurden. Die Bio-Erbsen des Schotenklumps stammen vom Wassergut Canitz, der Bio-Kohlrabi von Hundert Morgen Land, und die Rippchen vom Schicketanzhof – alles Betriebe im direkten Umland der Stadt. Serviert wurde das Gericht nach einem Rezept der Großmutter des Slow-Food-Kochs Thomas Marbach. Begeistert von Großmutters Eintopf waren nicht nur die Senior:innen und Kinder, sondern auch die Küchenchefs der beteiligten Kantinen und Caterer, die die besondere Qualität der Zutaten hervorhoben. Initiiert hatte das Aktionsgericht unser Projekt WERTvoll anlässlich der Erbsenernte in der Region – mit einem klarem Ziel vor Augen.

Gutes Trinkwasser durch regionale Küche

Gutes Trinkwasser durch regionale Küche

„Wir wollten zeigen, dass die Region um Leipzig alles für ein gutes, gesundes Essen in der Stadt bereithält. Und dass wir mit unserer Art des Konsums in der Stadt Gutes für gesunde Böden, sauberes Wasser und den Klimaschutz tun können“, so Arian Gülker, Leiter des Projekt WERTvoll in der Schweisfurth Stiftung. Das Projekt hat zum Ziel, eine fruchtbare Stadt-Land-Partnerschaft zwischen Leipzig und seinem Umland aufzubauen und die regionale Wertschöpfung in Sachen Lebensmittelversorgung zu erhöhen. Ein wichtiger Hebel dafür ist, dass Kantinen und Caterer – also die sogenannte Gemeinschaftsversorgung – stärker auf regional und biologisch erzeugte Lebensmittel zurückgreifen und so Erzeuger:innen davon relevante Mengen absetzen können. Werden mehr Lebensmittel – wie die Erbsen für den Schotenklump – direkt im Umland ökologisch angebaut, hilft das Dreifach: Der Ökolandbau stärkt den Aufbau von Humus in den Böden. Dadurch wird das Trinkwasser für die Stadt ganz natürlich besser gefiltert und die Kosten für die Aufbereitung sinken. Zweitens sind humusreiche Böden gute CO2-Speicher – so leisten die Zutaten im Eintopf substanzielle Beiträge für den Klimaschutz. Und Drittens hilft die extensive Weidehaltung für die Schweinerippchen der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft.

Lieferbeziehungen ausbaufähig

Das Aktionsgericht Schotenklump war für das Projektteam von WERTvoll ein perfektes Experiment, um herauszufinden, was es braucht, um regionale Bioprodukte in der Gemeinschaftsverpflegung attraktiver zu machen. Wie sich zeigte, ist die größte Herausforderung, die unterschiedlichen Zutaten der verschiedenen Erzeuger in die Küchen zu bekommen. Denn eine Logistik für regionale Produkte existiert in der Region kaum. „Das Problem ist, das noch keine festen Verbindungen zwischen Erzeuger:innen auf dem Land und den Küchen in der Stadt bestehen. Um regional erzeugte Gerichte regelmäßig und auch für mehr Interessierte anbieten zu können, müssen die Lieferbeziehungen gestärkt werden“, so Gülker.

Erste Erfolge!

Gut, dass die Schweisfurth Stiftung zusammen mit den Partnern vor Ort zu diesem Thema Anfang September eine Zukunftswerkstatt organisierte. Ob Landwirt:innen, Caterer, Fridays for Future Aktivist:innen oder Verwaltungsbeamte aus Stadt und Land – sie alle arbeiteten in der Werkstatt unter anderem daran, die Lieferbeziehungen und die Netzwerke untereinander zu stärken. Ein schönes Ergebnis des Treffens: Ein Landwirt, eine Mühle und ein Bäcker haben sich gefunden und wollen gemeinsam ein regionales Bio-Brot erzeugen. Und: Sogar die Kantine von Porsche hat verstärktes Interesse an regional und ökologisch erzeugten Lebensmitteln bekundet. Na, wenn das kein Fortschritt ist!

Mehr Informationen zum Projekt WERTvoll in der Schweisfurth Stiftung sind hier zu finden.

Stadt und Land: So fern und doch so nah!

Hektisches Treiben auf der einen Seite, ruhiges Idyll auf der anderen? So unterschiedlich Stadt und Land auch scheinen mögen, sie stehen in enger Beziehung zueinander, sind aufeinander angewiesen. Letzteres gilt insbesondere wenn es um die Themen Wasser-, Klima- und Artenschutz geht. Die Zusammenhänge zwischen Stadt und Land sind jedoch häufig nicht offensichtlich erkennbar und werden daher oftmals unterschätzt. Ein Grund für das Team des Projektes WERTvoll, das die Schweisfurth Stiftung 2018 zusammen mit der Stadt Leipzig, dem Wurzener Land, der Hochschule Trier, dem Institut für Nachhaltige Landbewirtschaftung sowie dem Wassergut Canitz ins Leben gerufen hat, hinter die Kulissen zu schauen und die auf den ersten Blick nicht erkennbaren Verbindungen zwischen Stadt und Land im Rahmen einer Kurzfilmreihe sichtbar zu machen.

Es kann nur gemeinsam gehen

„Stadt und Land werden häufig als getrennt voneinander wahrgenommen. Doch wenn es um die nachhaltige Entwicklung einer Region geht, braucht es eine enge Stadt-Land-Beziehung. Mit den Kurzfilmen zeigen wir, wie Akteur:innen von Stadt und Land im Hinblick auf Wasser-, Klima-, und Artenschutz zusammenarbeiten, die zunächst einmal als voneinander unabhängig gesehen werden. Wir machen deutlich, dass Stadt und Land gerade bei diesen Themen aufeinander angewiesen sind und machen diese komplexen Zusammenhänge anhand beispielhafter Stadt-Land-Paare greifbar und verständlich“, erklärt Arian Gülker, Projektmanager der Schweisfurth Stiftung.

So dreht sich der erste Kurzfilm um Landwirt Robert Hörig aus Thallwitz im Wurzener Land und Herrn Heiko Schulze, Mitarbeiter der Qualitätskontrolle der Wasserwerke in Leipzig. Was die beiden miteinander verbindet? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich: Sowohl Herr Hörig als auch Herr Schulze leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für eine hohe Qualität und Reinheit des Wassers – wie genau, und was Trinkwasserschutz und Landwirtschaft miteinander zu tun haben, erfahren Sie hier:

Der zweite WERTvoll Kurzfilm handelt von neuen Wegen der Kooperation im regionalen Handel. Die Gemüsekooperative KoLa Leipzig, die vor den Toren der Stadt Bio-Gemüse für ihre Mitglieder anbaut, hat mit der Konsumgenossenschaft Leipzig einen Partner gefunden, der mit seinen Märkten die Infrastruktur für eine Abholung der Gemüsekisten liefert. Vor Ort können die Abholenden im Markt ihren Bedarf an weiteren Waren decken. Dort wird auch überschüssiges Gemüse von KoLa Leipzig regulär verkauft. So profitieren beide Seiten von dieser Kooperation. Weitere Eindrücke der Partnerschaft finden Sie im Video.

Nicht nur Landwirt:innen und Wasserversorger sind in ihrer Arbeit aufeinander angewiesen. Lernen Sie noch mehr Stadt-Land-Paare kennen. Von der Veröffentlichung neuer WERTvoll Short Stories erfahren Sie auf der Projektseite WERTvoll.

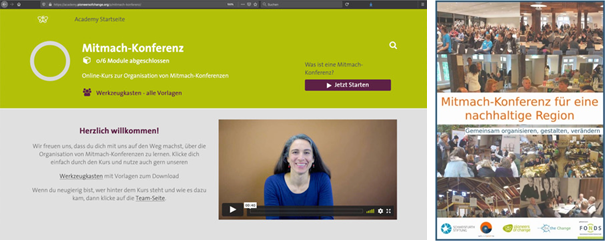

Mitmach-Konferenzen für alle!

Mit dem neuen Online-Begleit-Programm zur selbstständigen Organisation von Mitmach-Konferenzen ist das jetzt noch leichter möglich. Es richtet sich an alle, die nicht mehr länger warten wollen, bis sich etwas in Politik und Wirtschaft ändert, sondern selbst Gestalter:in für eine nachhaltige Region werden wollen. Unser Begleit-Programm unterstützt sie dabei, den Wandel direkt vor Ort vorantreiben. Entwickelt wurde das Online-Begleit-Programm von der Schweisfurth Stiftung in Zusammenarbeit mit Pioneers of Change, wirundjetzt und der Be The Change Stiftung.

Das Online-Begleit-Programm zur Organisation von Mitmach-Konferenzen

Das Online-Begleit-Programm befähigt die Teilnehmer:innen dazu, selbstständig Mitmach-Konferenzen zu organisieren. Dazu gibt es Online-Kurse, die Kompetenzen und Know-how in unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel Pressearbeit, Moderation und Veranstaltungsorganisation, vermitteln und bei der Vernetzung und Kooperation regionaler Akteur:innen unterstützen. Vertieft wird dieses Wissen mit Hilfe eines 100-seitigen Handbuchs, kurzen Erklär-Videos und digitalen Austauschtreffen mit den anderen Teilnehmer:innen sowie Expert:innen. Am Online-Begleit-Programm teilnehmen können bereits bestehende Initiativen und Vereine, engagierte Einzelpersonen und Menschen aus der öffentlichen Regionalentwicklung, oder dem Klimaschutzmanagement. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.mitmach-region.org.

Die Mitmach-Konferenz – eine Erfolgsgeschichte

Die vielfältigen globalen Herausforderungen unserer Zeit brauchen lokale Antworten. Viele Lösungen sind auf regionaler Ebene bereits vorhanden: Engagierte Einzelpersonen und Initiativen haben zahlreiche Ideen und Konzepte für die Gestaltung einer nachhaltigen Region. Im Gespräch mit Aktiven wurde deutlich, dass es oftmals noch großen Bedarf an Vernetzung und Austausch zwischen den vielen erfolgreichen Projekten in der Region gibt. Die Mitmach-Konferenz ist hier inzwischen ein bewährtes Instrument: Es ermöglicht den unterschiedlichen Akteur:innen miteinander in Dialog zu treten, an konkreten Herausforderungen und ihren nächsten Schritten zu arbeiten und dadurch Veränderungen anzustoßen und neue Kooperationen in die Wege zu leiten.

„Die erste Mitmach-Konferenz fand 2017 in der Region Bodensee-Oberschwaben statt. Die Resonanz der Teilnehmer:innen war enorm, das Interesse bei Gestalter:innen in anderen Regionen groß. Es folgten Mitmach-Konferenzen im Chiemgau, Wurzen und Lindau. Alle Veranstaltungen waren ein voller Erfolg. Aufgrund vieler Anfragen aus anderen Regionen kamen wir auf die Idee, das Konzept der Mitmach-Konferenzen mittels eines Online-Begleit-Programms für alle zugänglich zu machen. Wir freuen uns, dass wir das nun gemeinsam realisieren konnten“, erklärt Matthias Middendorf, Projektmanager der Schweisfurth Stiftung. Übrigens: Das Projekt begeisterte auch beim Ideenwettbewerb „Land schreibt Zukunft“ vom „Fonds Nachhaltigkeitskultur“ vom Rat für Nachhaltige Entwicklung. Es wurde als eines der 16 Gewinnerprojekte ausgewählt. Das Preisgeld ermöglichte die Entwicklung des Online-Begleit-Programms.

Open-Source Toolkit für Mitmach-Konferenzen

Mitmach-Konferenz für alle

Die Schweisfurth Stiftung entwickelt gemeinsam mit wirundjetzt, Be the Change und den Pioneers of Change einen Werkzeugkasten für die Organisation und die Durchführung von Mitmach-Konferenzen. Unterstützt werden wir dabei durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rates für Nachhaltige Enwticklung.

Bei einer Mitmach-Konferenz kommen für einen oder mehrere Tage Menschen aus Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft zusammen, um darüber zu diskutieren wie Bürger:innen zur nachhaltigen Gestaltung ihrer Region beitragen und dabei die globalen Nachhaltigkeitsziele vor Ort umsetzen können. Im Zentrum steht das Mitmachen: Gemeinsam werden konkrete Ideen und Umsetzungskonzepte für aktuelle Fragestellungen in der eigenen Region erarbeitet. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden miteinander in den Dialog treten, sich vernetzen und dadurch Veränderungen anstoßen und neue Kooperationen in die Wege leiten. Die Schweisfurth Stiftung hat bereits Mitmach-Konferenzen in der Bodensee-Region und im Chiemgau initiiert und begleitet.

Das Wissen für die Organisation und Durchführung einer Mitmach-Konferenz wollen wir allen Interessierten durch ein Handbuch und einen Online-Kurs zugänglich machen. Denn nur so kann sich das vielversprechende, partizipative Veranstaltungsformat verbreiten und noch mehr Menschen dazu befähigen, Gestalter:innen der eigenen Region zu werden. Damit können Menschen im gesamten deutschsprachigen Raum eigenständig eine Mitmach-Konferenz veranstalten und so ihre Region nachhaltig prägen.

Handbuch zur Organisation von Mitmach-Konferenzen herunterladen

Link zur Anmeldung zum Online-Begleit-Programm zur Organisation von Mitmach-Konferenzen

Link zum Online-Kurs zur Organisation von Mitmach-Konferenzen

Erfolgsrezept Kooperation: Durch gute Zusammenarbeit Veränderungen vorantreiben

Ob solidarische Landwirtschaft, Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften oder landwirtschaftliche Hof- und Vermarktungsgemeinschaften – bei all diesen Organisationsformen gilt die Devise Kooperation statt Konkurrenz führt zum Erfolg. Doch die Erfahrung in der Praxis zeigt: In jedem Gemeinschaftsprojekt stecken diverse organisatorische und zwischenmenschliche Herausforderungen. Die nach dem Open Source-Prinzip konzipierte Online-Plattform www.wir-kooperieren.org gibt Verantwortlichen Hilfestellung und nützliche Werkzeuge an die Hand, um genau diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern und den Gemeinschaftsprozess zielführend zu navigieren. In einer interaktiven Online-Schulung haben nun die Projektverantwortlichen Stephan Illi und Thomas Schmid, die beide als freie Berater für Kooperationen tätig sind, und Dr. Niels Kohlschütter, Vorstand der Schweisfurth Stiftung, die Weiterentwicklung der Plattform, insbesondere durch Bewegtbild-Elemente, vorgestellt.

Die Gründer:innen von Xäls nutzen die Online-Plattform www.wir-kooperieren.org für den Aufbau ihrer Genossenschaft.

Ziel der Schulung war es, den Teilnehmer:innen den Umgang mit der Plattform nahezubringen und die einzelnen Instrumente direkt erlebbar zu machen. In kurzen Sessions wurden deshalb die eigenen Erfahrungen mit Gemeinschaftsprozessen anhand unterschiedlicher Fragestellungen beleuchtet und diskutiert. Ein wichtiges Ergebnis dabei: Vertrauen ist ein wesentliches Element für die Gemeinschaftsbildung. Doch wie lässt sich Vertrauen nachhaltig aufbauen? „Auch zu dieser wichtigen Frage finden Interessierte nützliche Tipps und Methoden auf www.wir-kooperieren.org. Dort werden alle essentiellen Phasen von Gemeinschaftsprozessen thematisiert – von der Diagnose „wo stehen wir“ bis hin zur Verteilung konkreter Aufgaben. Damit haben wir ein hilfreiches Tool-Kit geschaffen, das frei zugänglich und direkt in der Praxis anwendbar ist“, kommentiert Kohlschütter. „Die Schulung motiviert mich, unseren eingeschlafenen Prozess beim Aufbau einer Erzeugergemeinschaft von Gemüsebaubetrieben wiederzubeleben. Ich konnte Wege und Instrumente kennenlernen, die uns dabei helfen, unsere aktuellen Hürden zu überwinden“, resümiert Teilnehmer Tim Fetzer.

Gemeinsam für Lebensmittel aus der Region – ein Erfahrungsbericht

Stephan Illi, Projektleiter von wir-kooperieren.org und Berater für Kooperationen und Organisationsentwicklung, begleitet und unterstützt seit vielen Jahren Gemeinschaftsprozesse, insbesondere den Aufbau von Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften (EVG). Im Gespräch mit der Schweisfurth Stiftung berichtet er von seinen Erfahrungen.

Sie haben sich in den letzten Jahren viel mit der Gründung und dem Aufbau von Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften beschäftigt. Warum?

Weil ich in ihnen großes Potenzial für eine regionale, nachhaltige Lebensmittelversorgung sehe. In diesem Konzept werden Erzeuger:innen und Verbraucher:innen, aber auch Stadt und Land neu zusammen gedacht. Das Schlüsselwort ist hier „direkt“. Erzeuger:innen und Verbraucher:innen haben eine unmittelbare Beziehung und davon profitieren alle: Die Erzeuger:innen durch feste Abnahmen und die Verbraucher:innen durch Transparenz bezüglich Herkunft, Herstellung und Preise. So unterscheiden sich EVGs deutlich von klassischen Supermärkten, da sie weder in der Anonymität noch der Intransparenz verloren gehen; und auch von kleinen Strukturen wie Solidarischen Landwirtschaften, die häufig nur wenige Haushalte mit regionalen Lebensmitteln versorgen. Damit schließen EVGs eine wichtige Lücke und können ein wesentliches Element sein, um die Ernährungssouveränität einer Region voranzubringen.

Sie haben an unterschiedlichen Projekten mitgewirkt – wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen?

Ein sehr besonderes Projekt durfte ich in der Neckar-Alb Region begleiten. Die regionale Bio-Lebensmittelvermarktung mit Anbau, Verarbeitung und Handel hat in der Region noch eine vergleichsweise gute Struktur, steht aber durch den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel und Bio-Supermarktketten erheblich unter Druck. Drei Ehepaare, zwei Naturkosthändler und ein Biohof, haben eine gemeinsame Vision: eine Zusammenarbeit zwischen Erzeuger:innen, Lebensmittel-Handwerker:innen, Handel und Verbraucher:innen. Alle an einem Tisch, für eine gemeinsame und zukunftsfähige Lebensmittelwirtschaft in der Region Neckar-Alb. Zu diesem Zweck gründeten sie im August 2019 eine Genossenschaft: Xäls eG – Ökologische Genossenschaft Necker-Alb. Die Herausforderung bei diesem Projekt: Wie können sehr viele Verbraucher:innen eingebunden werden? Die Antwort: Information und Mitverantwortung. Aus dem neu entstandenen Wissen entwächst Engagement und der Wille, mitzugestalten. So wird das Konzept auch finanziell von Vielen mitgetragen. In der Region Necker-Alb beginnt ein Wandel stattzufinden und die Genossenschaft wächst und kann sich neben den überregionalen Biomarkt-Strukturen behaupten – ein Beispiel dafür, wie EVGs Veränderungen vorantreiben.

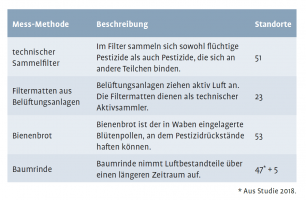

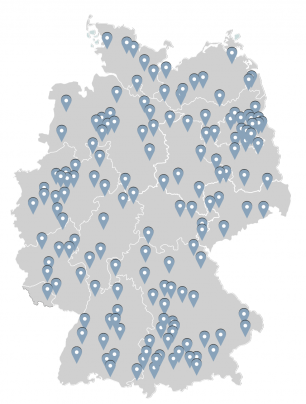

Vom Winde verweht! Ferntransport von Pestiziden in der Luft wissenschaftlich belegt

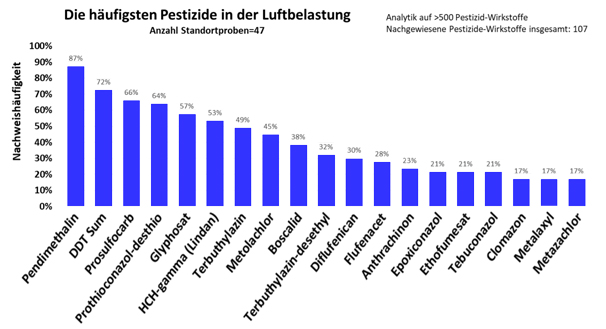

Der Verdacht steht schon länger im Raum, nun hat ihn eine Studie, die das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft zusammen mit dem Umweltinstitut München in Auftrag gegeben hat, eindeutig bestätigt: Pestizide sind überall in unserer Atemluft. In der Regel als Pestizid-Cocktail mit fünf bis über 30 Pestiziden. Von den in der Luft gefundenen Pestiziden sind 30 % nicht (mehr) zugelassen. Das ergab die Untersuchung von 163 Standorten in ganz Deutschland im Zeitraum von 2014 bis 2019. Die weitreichende Implikation: Die Ko-Existenz von Bio-Anbau und konventioneller Landbewirtschaftung ist grundsätzlich gefährdet. Gibt es kein entschlossenes, zeitnahes Handeln seitens der Politik, wird Bio ohne Kontamination langfristig eine Utopie.

Wichtige Pionierarbeit

Noch nie zuvor wurde in Deutschland der Pestizidgehalt der Luft so umfassend untersucht. Das alarmierende Ergebnis: An drei Viertel aller Untersuchungsstandorte konnten die WissenschaftlerInnen des Instituts TIEM (Team Integrierte Umweltüberwachung) mindestens fünf und bis über 30 Pestizide nachweisen – sowohl in der Stadt, auf dem Land und sogar in Naturschutzgebieten. Selbst auf der Spitze des Brockens in Mitten des Nationalparks Harz fanden die WissenschaftlerInnen 12 Pestizide. „Mit der Studie wurde wichtige Pionierarbeit geleistet. Sie liefert den wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Pestizide in allen Regionen Deutschlands und weit abseits der Ursprungs-Äcker nachweisbar sind“, kommentiert Dr. Niels Kohlschütter, Vorstand der Schweisfurth Stiftung und Mitglied im Vorstand des Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft.

Bio in Gefahr!

Die Ergebnisse der Studie zur Pestizid-Belastung der Luft hat weitreichende Implikationen für die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft: Die Pestizide gelangen über die Luft auch auf die Äcker von Bäuerinnen und Bauern, die nach ökologischen Prinzipien arbeiten, d.h. naturverträglich und ohne den Einsatz synthetisch-chemischer Pestizide. „Immer wieder werden biologisch bewirtschaftete Äcker durch Ackergifte kontaminiert, ganze Ernten gehen so verloren“, erklärt Boris Frank, Vorsitzender des Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft.

Deshalb ruft das Bündnis die Bundesregierung auf umgehend zu handeln. Konkret fordern sie ein sofortiges Verbot der Ackergifte, die sich am stärksten verbreiten, u.a. Glyphosat, sowie eine stärkere Berücksichtigung des sogenannten Ferntransports von Pestizidwirkstoffen im europäischen Pestizid-Zulassungsverfahren. „Nur so erfüllt die Politik ihre staatliche Vorsorgepflicht gegenüber den Menschen und der Natur und ermöglicht die zukünftige Existenz und den Ausbau des von ihr selbst geforderten Öko-Landbaus. Die Ko-Existenz von ökologischem Anbau und konventioneller Landbewirtschaftung ist eine legitime Forderung und muss in Deutschland dauerhaft gewährleistet werden“, erläutert Kohlschütter.

Hier geht es zur Studie „Pestizid-Belastung der Luft“.

Weitere Informationen finden Sie zudem in der Pressemitteilung des Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft.

Ausführliche Informationen zu Methoden, Studiendesign und dem in der Studie angewendeten Citizen Science Ansatz gibt es hier zum Nachlesen.

Resilient, kooperativ und regional: Die Solidarische Landwirtschaft – ein Zukunftsmodell?

Wir brauchen eine sozial-ökologische Transformation. Denn: Die Klimakrise macht uns die Herausforderungen der jetzigen Wirtschaftsweise bewusst. Und die Pandemie-Krise verdeutlicht die menschgemachten Probleme, wie soziale und ökonomische Ungerechtigkeiten, zusätzlich. Ein Weiter so ist keine Option. Doch wie könnten Alternativen aussehen? Im Bereich Land- und Lebensmittelwirtschaft erfährt das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft einen immer größeren Zulauf. In der direkten und kooperativen Zusammenarbeit von VerbraucherInnen und ErzeugerInnen wird ein vielversprechendes Zukunftsmodell gesehen. Was zeichnet die Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) aus? Welche Erkenntnisse sind übertragbar? Ein Gespräch mit Stephanie Wild vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.:

Aktuell gibt es eine breite Diskussion darüber, wie die Weichen für eine sozial-ökologische Transformation gestellt werden können. Wie können SoLaWis dazu beitragen bzw. was kann von diesem Konzept gelernt werden?

„SoLaWis müssen als Erfahrungsräume verstanden werden. Sie zeigen, wie und vor allem das ein anderes Wirtschaften, sprich eine umweltverträgliche, kooperative Wirtschaftsweise, möglich ist. Damit demonstrieren die SoLaWis: Eine andere Art der (Land-) Wirtschaft ist nicht nur eine schöne Theorie, sondern wir können diese schon jetzt umsetzen. Das motiviert und macht all denen Mut, die mit unterschiedlichen Projekten aktiv den Wandel gestalten und vorantreiben. Außerdem machen die SoLaWis die komplexen Zusammenhänge unseres jetzigen Wirtschafts- und Agrarsystems erfahr- und damit begreifbar, z.B. erleben die Mitglieder einer SoLaWi die teils konterkarierende politische Rahmenbedingungen. Gleiches gilt für die Auswirkungen des Klimawandels. Die Mitglieder der SoLaWis erfahren unmittelbar, was z.B. Dürre mit ihrer Ernte und damit mit ihrem Speiseplan macht. Dieses Verständnis ist Voraussetzung für aktives Engagement.

Stephanie Wild, © Solidarische Landwirtschaft e.V.

Lebensmittelsicherheit dank regionaler Wertschöpfungsketten – diese und ähnliche Überschriften konnte man in letzter Zeit häufig lesen. SoLaWis stehen für regionale Wertschöpfung – doch was bedeutet das genau?

„Gerade jetzt ist Regionalität eine wesentliche Stärke für die SoLaWis. Sie sind bislang kaum von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Aktuell zeigt sich deutlich: Durch die kurzen geschlossenen Kreisläufe und das Prinzip der Selbstversorgung sind die SoLaWis widerstandsfähig, wenn äußere Systeme nicht mehr funktionieren. Sinn und Zweck der SoLaWis ist die nachhaltige und regionale Grundversorgung. D.h. wir plädieren für die Erhöhung des Selbstversorgungsgrads. Wir sind aber durchaus für Produktvielfalt und damit für den globalen Handel. So gibt es bspw. SoLaWis, die mit ähnlich organisierten Kooperativen in anderen Ländern zusammenarbeiten und von diesen Produkte wie Olivenöl und Orangen beziehen. Hier geht es darum, eine richtige Balance zu finden und ein faires Miteinander zu ermöglichen.“

VerbraucherInnen und LandwirtInnen haben sich stark voneinander entfernt. VerbraucherInnen können Herstellung und Verteilung der Lebensmittel kaum noch nachvollziehen. In den SoLaWis wird die Möglichkeit gesehen beide „Parteien“ wieder zusammenzubringen. Wie sehen Sie das?

„Durch das Konzept der SoLaWis wird eine gemeinsame Gesprächsbasis für LandwirtInnen und VerbraucherInnen geschaffen. Sie sprechen miteinander, nicht übereinander. Aktuell ist es in der Regel so, dass VerbraucherInnen über die Arbeit der LandwirtInnen nur über Dritte, sprich über Medien, erfahren. In den SoLaWis wird der direkte Informationsaustausch gefördert. Außerdem entsteht Verbindlichkeit zwischen den beiden Parteien: Die Mitglieder wollen nachvollziehen, wie die Beiträge investiert werden. Die ErzeugerInnen machen ihre Arbeit deshalb transparent – von der Aussaat bis zur Ernte. Dadurch wird der Aufwand der Lebensmittelerzeugung deutlich. SoLaWis tragen so zur Steigerung der Wertschätzung für die Arbeit der LandwirtInnen bei.“

Das Thema Ernährungssouveränität beschäftigt die Schweisfurth Stiftung schon sehr lange, gerade ist es wieder top aktuell. Welche Rolle nehmen SoLaWis hier ein?

„In den SoLaWis bestimmen die Erzeuger was angebaut wird. Oder besser gesagt: Es wird vom Boden her gedacht. Seine natürliche Beschaffenheit gibt vor, wie er bewirtschaftet wird. Im Rahmen des jetzigen Agrarsystems wird jedoch vom Produkt bzw. der Nachfrage aus gedacht und entsprechende Rahmenbedingungen gesetzt. Diese sind wenig flexibel und werden den unterschiedlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Regionen oftmals nicht gerecht. Dies erschwert die Arbeit der LandwirtInnen enorm. Ein weiterer Aspekt ist, dass in den SoLaWis eine kostendeckende Erzeugung garantiert ist, d.h. die LandwirtInnen haben ausreichend finanzielle Mittel, um natur- und umweltverträglich arbeiten zu können. Dies ist in unserem jetzigen Agrarsystem leider nicht der Fall, aber definitiv eine wichtige Voraussetzung für Ernährungssouveränität.“

Was ist Solidarische Landwirtschaft?

In der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) tragen mehrere private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten. Durch den persönlichen Bezug zueinander erfahren sowohl die ErzeugerInnen als auch die VerbraucherInnen die vielfältigen Vorteile einer nicht-industriellen, marktunabhängigen Landwirtschaft (siehe https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/). In der Praxis finden sich vielfältige Konzepte der SoLaWi , die sich danach unterscheiden lassen, wer sie führt: ErzeugerInnen, (producer-led), die Gemeinschaft (community-led), ErzeugerInnen und VerbraucherInnen (producer-community partnerships) oder die Eigentümer-Gemeinschaft eines Hofes (Community-owned farms).

Resilient, kooperativ und regional: Die Solidarische Landwirtschaft – ein Zukunftsmodell?

Wir brauchen eine sozial-ökologische Transformation. Denn: Die Klimakrise macht uns die Herausforderungen der jetzigen Wirtschaftsweise bewusst. Und die Pandemie-Krise verdeutlicht die menschgemachten Probleme, wie soziale und ökonomische Ungerechtigkeiten, zusätzlich. Ein Weiter so ist keine Option. Doch wie könnten Alternativen aussehen? Im Bereich Land- und Lebensmittelwirtschaft erfährt das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft einen immer größeren Zulauf. In der direkten und kooperativen Zusammenarbeit von VerbraucherInnen und ErzeugerInnen wird ein vielversprechendes Zukunftsmodell gesehen. Was zeichnet die Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) aus? Welche Erkenntnisse sind übertragbar? Ein Gespräch mit Stephanie Wild vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V.:

Aktuell gibt es eine breite Diskussion darüber, wie die Weichen für eine sozial-ökologische Transformation gestellt werden können. Wie können SoLaWis dazu beitragen bzw. was kann von diesem Konzept gelernt werden?

„SoLaWis müssen als Erfahrungsräume verstanden werden. Sie zeigen, wie und vor allem das ein anderes Wirtschaften, sprich eine umweltverträgliche, kooperative Wirtschaftsweise, möglich ist. Damit demonstrieren die SoLaWis: Eine andere Art der (Land-) Wirtschaft ist nicht nur eine schöne Theorie, sondern wir können diese schon jetzt umsetzen. Das motiviert und macht all denen Mut, die mit unterschiedlichen Projekten aktiv den Wandel gestalten und vorantreiben. Außerdem machen die SoLaWis die komplexen Zusammenhänge unseres jetzigen Wirtschafts- und Agrarsystems erfahr- und damit begreifbar, z.B. erleben die Mitglieder einer SoLaWi die teils konterkarierende politische Rahmenbedingungen. Gleiches gilt für die Auswirkungen des Klimawandels. Die Mitglieder der SoLaWis erfahren unmittelbar, was z.B. Dürre mit ihrer Ernte und damit mit ihrem Speiseplan macht. Dieses Verständnis ist Voraussetzung für aktives Engagement.

Stephanie Wild, © Solidarische Landwirtschaft e.V.

Lebensmittelsicherheit dank regionaler Wertschöpfungsketten – diese und ähnliche Überschriften konnte man in letzter Zeit häufig lesen. SoLaWis stehen für regionale Wertschöpfung – doch was bedeutet das genau?

„Gerade jetzt ist Regionalität eine wesentliche Stärke für die SoLaWis. Sie sind bislang kaum von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Aktuell zeigt sich deutlich: Durch die kurzen geschlossenen Kreisläufe und das Prinzip der Selbstversorgung sind die SoLaWis widerstandsfähig, wenn äußere Systeme nicht mehr funktionieren. Sinn und Zweck der SoLaWis ist die nachhaltige und regionale Grundversorgung. D.h. wir plädieren für die Erhöhung des Selbstversorgungsgrads. Wir sind aber durchaus für Produktvielfalt und damit für den globalen Handel. So gibt es bspw. SoLaWis, die mit ähnlich organisierten Kooperativen in anderen Ländern zusammenarbeiten und von diesen Produkte wie Olivenöl und Orangen beziehen. Hier geht es darum, eine richtige Balance zu finden und ein faires Miteinander zu ermöglichen.“

VerbraucherInnen und LandwirtInnen haben sich stark voneinander entfernt. VerbraucherInnen können Herstellung und Verteilung der Lebensmittel kaum noch nachvollziehen. In den SoLaWis wird die Möglichkeit gesehen beide „Parteien“ wieder zusammenzubringen. Wie sehen Sie das?

„Durch das Konzept der SoLaWis wird eine gemeinsame Gesprächsbasis für LandwirtInnen und VerbraucherInnen geschaffen. Sie sprechen miteinander, nicht übereinander. Aktuell ist es in der Regel so, dass VerbraucherInnen über die Arbeit der LandwirtInnen nur über Dritte, sprich über Medien, erfahren. In den SoLaWis wird der direkte Informationsaustausch gefördert. Außerdem entsteht Verbindlichkeit zwischen den beiden Parteien: Die Mitglieder wollen nachvollziehen, wie die Beiträge investiert werden. Die ErzeugerInnen machen ihre Arbeit deshalb transparent – von der Aussaat bis zur Ernte. Dadurch wird der Aufwand der Lebensmittelerzeugung deutlich. SoLaWis tragen so zur Steigerung der Wertschätzung für die Arbeit der LandwirtInnen bei.“

Das Thema Ernährungssouveränität beschäftigt die Schweisfurth Stiftung schon sehr lange, gerade ist es wieder top aktuell. Welche Rolle nehmen SoLaWis hier ein?

„In den SoLaWis bestimmen die Erzeuger was angebaut wird. Oder besser gesagt: Es wird vom Boden her gedacht. Seine natürliche Beschaffenheit gibt vor, wie er bewirtschaftet wird. Im Rahmen des jetzigen Agrarsystems wird jedoch vom Produkt bzw. der Nachfrage aus gedacht und entsprechende Rahmenbedingungen gesetzt. Diese sind wenig flexibel und werden den unterschiedlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Regionen oftmals nicht gerecht. Dies erschwert die Arbeit der LandwirtInnen enorm. Ein weiterer Aspekt ist, dass in den SoLaWis eine kostendeckende Erzeugung garantiert ist, d.h. die LandwirtInnen haben ausreichend finanzielle Mittel, um natur- und umweltverträglich arbeiten zu können. Dies ist in unserem jetzigen Agrarsystem leider nicht der Fall, aber definitiv eine wichtige Voraussetzung für Ernährungssouveränität.“

Was ist Solidarische Landwirtschaft?

In der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) tragen mehrere private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten. Durch den persönlichen Bezug zueinander erfahren sowohl die ErzeugerInnen als auch die VerbraucherInnen die vielfältigen Vorteile einer nicht-industriellen, marktunabhängigen Landwirtschaft (siehe https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/). In der Praxis finden sich vielfältige Konzepte der SoLaWi , die sich danach unterscheiden lassen, wer sie führt: ErzeugerInnen, (producer-led), die Gemeinschaft (community-led), ErzeugerInnen und VerbraucherInnen (producer-community partnerships) oder die Eigentümer-Gemeinschaft eines Hofes (Community-owned farms).

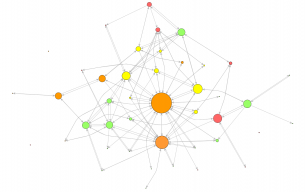

Net-Mapping: Mit System zu gezielter Vernetzung in der Regionalentwicklung