Gemeinschaftsspende – zusammen eine Patenschaft übernehmen

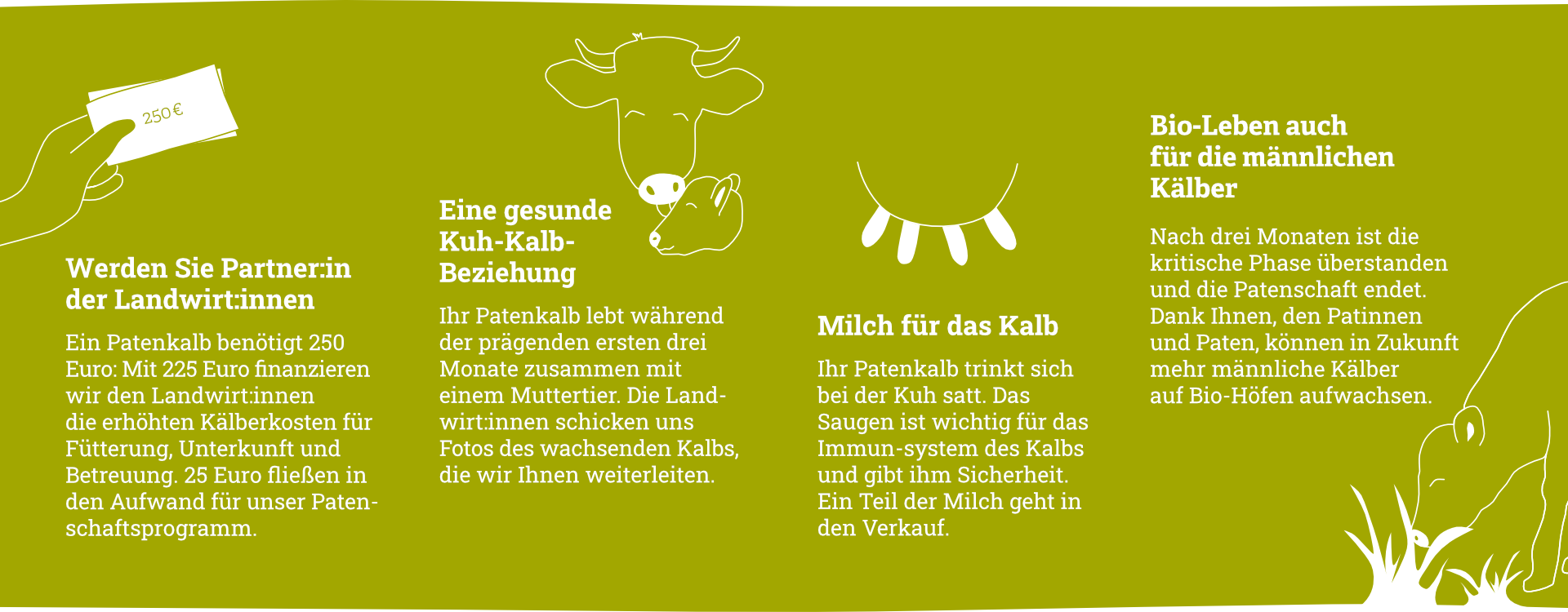

Ein Patenkalb benötigt 250 Euro, aber auch kleinere oder größere Beträge helfen!

Kleinere Spenden werden von uns gesammelt und sobald 250 Euro eingegangen sind, organisieren und übernehmen wir die Patenschaft für ein Kalb. Andersherum können hier auch größere Beträge gespendet werden, von denen wir Patenschaften für weitere Kälber stellvertretend für Sie übernehmen.

Von den 250 Euro gehen 225 Euro an die Landwirt:innen um die erhöhten Kosten für Fütterung, Stall und Betreuung zu finanzieren. 25 Euro verwenden wir für die Organisation des Programms Kälberpatenschaft.

Silber

Silber kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Anton

Hinter meiner großen Mama verstecke ich mich zwischen den Mahlzeiten sehr gerne. Da kann ich mich entspannen, die Ohren hängen lassen und brauche selbst nicht auf der Hut sein.

Anton kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Mistl

Das Glück kommt mit der Dankbarkeit. Ich bin ein Glückspilz und darf vorerst bei meiner Mutter bleiben. Wenn ich wachse und größer bin, besuche ich sie immer wieder und darf mich 2 mal täglich an Ihrem Euter laben.

Mistl kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Vermittelt: Lolo

Lolo wurde Anfang Juni geboren. Er darf zusammen mit seiner Mutter Lola und seinem Freund Heiko schon auf die Weide!

Lolo kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Zirkel

David und Goliath würde wohl besser zu uns passen. Meine Mutter ist weitaus die größte hier im ganzen Stall. Und ich der Kleinste. Momentan. Aber wartet mal ab, bis ich die Kunst des Milchsaufens erlernt habe, dann werde ich den riesen Schritten meiner Mutter folgen. Groß und gutmütig. Klein und gutmütig.

Zirkel kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Heiko (Mutter Heike)

Heiko ist das sechste Kalb von Heike, unserer ´Pressekuh´, sie ist auf vielen unserer Werbe- und Pressefotos zu sehen weil sie sich gern fotografieren lässt. Heiko bestimmt auch.

Heiko kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Chili

Passend zum Foto: Küsschen liebste Mama Cilli, danke dass Du mir gibst die beste Milli!

Chili kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Afrika

So RIESIGE Hörner wie meine Mutter möchte ich auch mal gerne tragen. Ich fühle mich bestens beschützt von meiner stattlichen Mama!

Afrika kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Linus

Stierkalb Linus ist schon als Prachtkerl auf die Welt gekommen. Es ist Mama Lillis drittes Kalb und sie kümmert sich hingebungsvoll um ihn!

Linus kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Walter

Walter ist eine Energiebündel. Er will beim Trinken immer der erste sein.

Walter kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Falbala

Falbala wird bestimmt auch so alt wie ihre Mutter Frau Holle, die bereits zwölf Jahre alt ist und schon 8 Kälber zur Welt gebracht hat.

Falbala kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Heiko (Mutter Hedwig)

Heiko darf auch im neuen Kälberstall umhertollen.

Heiko kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Nicht vermittelt: Afra

Afra ist genau so rund und gemütlich wie Mami Alma, die dickste Kuh im Stall.

Afra kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Nicht vermittelt: Heidi

Heidi fetzt ganz wie ihre Mutter Hermine wie eine Rakete durch das tiefe Stroh

Heidi kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Rosa

Rosa freut sich, daß es am Hairerhof bleiben darf und mit Ronja, ihrer Mutter, gemeinsam lebt.

Rosa kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

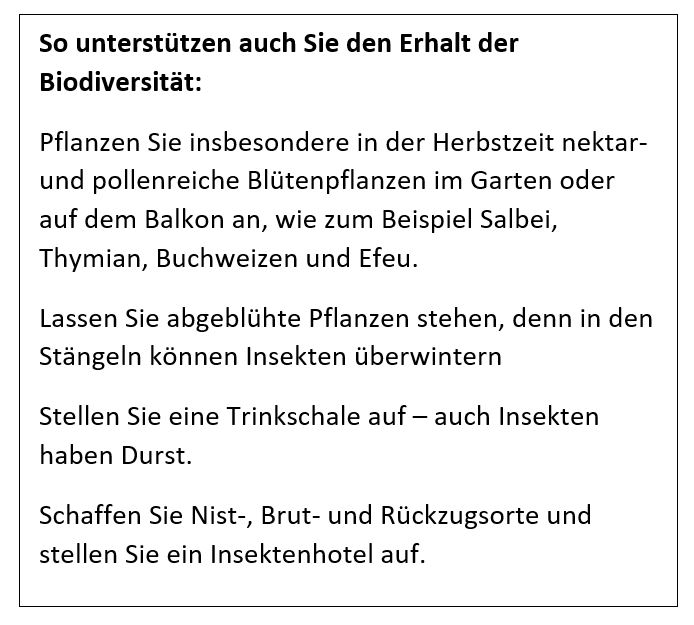

Werden Sie Blühbotschafter:in. Insekten retten UND die Welt verschönern? Geht.

Blühbotschafter:innen sind Menschen, die sich für eine blühende Landschaft und blütenbesuchende Insekten einsetzen. Das zentrale Ziel des Lehrgangs ist es, selbst Projekte zum Schutz der Insekten und der biologischen Vielfalt im persönlichen Umfeld anzustoßen, umzusetzen und langfristig zu begleiten. Dies kann beispielsweise in der Schule, im eigenen Garten, in der Kommune, in der Kirchengemeinde oder auf dem Firmengelände geschehen.

Ob ein Insektenbeet im Schulgarten, ein Brachestreifen auf dem Feld, die Umgestaltung des eigenen Gartens, die Schaffung von Nistmöglichkeiten für Wildbienen, der Verzicht auf Pestizide in der Kommune oder die Pflanzung von insekten- und vogelfreundlichen Hecken auf Kirchengrund – es gibt zahlreiche Beispiele für Aktionen, die ehrenamtliche Blühbotschafter:innen anstoßen können.

Der fünftägige Lehrgang vom 12. April bis 19. Juli 2025 beinhaltet ein praktisches Projekt und wird mit einem Zertifikat abgeschlossen. Der Blühbotschafter:innen-Lehrgang ist ein Kooperationsprojekt des ZUK und der Schweisfurth Stiftung.

Werden Sie Blühbotschafter:in und tragen dazu bei, dass eine Biodiversitäts-Wende stattfindet. Teilnehmen können alle Interessierten über 18 Jahre, die selbst aktiv werden wollen, um den Artenschwund zu stoppen.

Zur kostenpflichtigen Anmeldung geht’s hier. Kontakt: Zentrum für Umwelt und Kultur; Sekretariat Bildung 08857/88759, bildung@zuk-bb.de

Hier finden Sie das Programm mit den Themen, Terminen und weiteren Informationen.

Weitere Informationen zum Lehrgang finden Sie auf der Projektseite.

Vermittelt: Malo

Malo wächst ganz schnell weil er die gute Milch direkt am Euter bekommt.

Malo kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Programm Kälberpatenschaft

Lasst das Kalb bei seiner Mutter: Jetzt Kälberpatenschaft übernehmen!

In Deutschland werden Kuh und Kalb in der Regel kurz nach der Geburt getrennt – auch in der Bio-Landwirtschaft. Ab einem Alter von vier Wochen werden dann die meisten männlichen Bio-Kälber verkauft und in konventionelle Mastbetriebe gebracht. Als Kälberpatin oder -pate ermöglichen Sie Kälbern und Kühen gemeinsame Zeit – und männlichen Kälbern ein Leben auf dem Biohof.

Wieso männliche Kälber auf Bio-Höfen keine Zukunft haben

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Bauernhof. Ein Kalb wird geboren: Liebevoll leckt die Kuh es ab. Das eigene Kind ist das Wichtigste auf der Welt. Und für das Kalb ist die Mutter ein Teil von ihm.

Doch das landwirtschaftliche System in Deutschland verhindert eine natürliche Mutter-Kalb Beziehung – aus ökonomischen Gründen. Meistens werden beide direkt nach der Geburt getrennt. Auch in der Bio-Landwirtschaft. Und was viele nicht wissen: Da die Nachfrage nach Bio-Fleisch viel geringer ist als die nach Bio-Milchprodukten, benötigen die Bio-Höfe deutlich weniger männliche Kälber als weibliche. Deswegen haben männliche Kälber dort meist keine Zukunft und werden im Alter ab vier Wochen verkauft – und zwar in die konventionelle Mast. Das bedeutet oft lange Tiertransporte, systematische Behandlungen mit Antibiotika und ein Leben auf Spaltenböden ohne Auslauf ins Freie.

Mit einer Kälberpatenschaft geben Sie Kuh und Kalb gemeinsame Lebenszeit

Kälber aus unserem Patenschaftsprogramm bleiben mindestens drei Monate lang bei einem Muttertier. Außerdem werden männliche Kälber danach nicht in die konventionelle Mast abgegeben, sondern bleiben auf einem Bio-Hof. Auf unserer Seite Kälberpatenschaft können Sie alle Kälber sehen, die aktuell Patinnen und Paten brauchen. Suchen Sie sich Ihr Patenkalb aus und entscheiden Sie sich für Ihren Spendenbetrag. Für ein Kalb benötigen wir 250 Euro. Sobald der Betrag zusammengekommen ist, nehmen wir das Kalb in das Programm Kälberpatenschaft auf. Und so läuft die Patenschaft ab:

=> So werden Sie Pate oder Patin

- Lernen Sie hier die Patenkälber kennen

- Entscheiden Sie sich für Ihr Kalb

- oder wählen Sie Ihren Spendenbetrag (auch weniger oder mehr als 250 Euro sind möglich)

=> Langfristig den Markt verändern

Hartnäckig hält sich die Erzählung, dass das Leid der Kälber und Mütter für die Wirtschaftlichkeit des Hofs unvermeidlich ist. Einige Betriebe beweisen schon jetzt das Gegenteil. Mit dem Programm Kälberpatenschaft wollen wir mit Ihrer Unterstützung Höfen die kuhgebundene Kälberaufzucht ermöglichen und damit der Politik Fördermöglichkeiten für mehr Tierwohl aufzeigen.

=> Ihre Patenschaft stärkt Bio-Höfe

Gerne lassen die Bio-Landwirt:innen, mit denen wir kooperieren, ihre Kälber länger als üblich bei der Mutter aufwachsen. Das ist gut für die Tiere und macht so auch den Landwirt:innen mehr Freude bei der Arbeit. Um das finanziell zu ermöglichen, unterstützen wir sie mit dem Programm Kälberpatenschaft. So fördern wir eine Landwirtschaft, die die Bedürfnisse von Mensch und Tier wahrnimmt und respektiert.

Kälber-Patenschaftsprogramm – wird umgeleitet

Lasst das Kalb bei seiner Mutter: Jetzt Kälberpatenschaft übernehmen!

In Deutschland werden Kuh und Kalb in der Regel kurz nach der Geburt getrennt – auch in der Bio-Landwirtschaft. Ab einem Alter von vier Wochen werden dann die meisten männlichen Bio-Kälber verkauft und in konventionelle Mastbetriebe gebracht. Als Kälberpatin oder -pate ermöglichen Sie Kälbern und Kühen gemeinsame Zeit – und männlichen Kälbern ein Leben auf dem Biohof.

Wieso männliche Kälber auf Bio-Höfen keine Zukunft haben

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Bauernhof. Ein Kalb wird geboren: Liebevoll leckt die Kuh es ab. Das eigene Kind ist das Wichtigste auf der Welt. Und für das Kalb ist die Mutter ein Teil von ihm.

Doch das landwirtschaftliche System in Deutschland verhindert eine natürliche Mutter-Kalb Beziehung – aus ökonomischen Gründen. Meistens werden beide direkt nach der Geburt getrennt. Auch in der Bio-Landwirtschaft. Und was viele nicht wissen: Da die Nachfrage nach Bio-Fleisch viel geringer ist als die nach Bio-Milchprodukten, benötigen die Bio-Höfe deutlich weniger männliche Kälber als weibliche. Deswegen haben männliche Kälber dort meist keine Zukunft und werden im Alter ab vier Wochen verkauft – und zwar in die konventionelle Mast. Das bedeutet oft lange Tiertransporte, systematische Behandlungen mit Antibiotika und ein Leben auf Spaltenböden ohne Auslauf ins Freie.

Mit einer Kälberpatenschaft geben Sie Kuh und Kalb gemeinsame Lebenszeit

Kälber aus unserem Patenschaftsprogramm bleiben mindestens drei Monate lang bei einem Muttertier. Außerdem werden männliche Kälber danach nicht in die konventionelle Mast abgegeben, sondern bleiben auf einem Biohof. Auf unserer Kälberpatenplattform können Sie alle Kälber sehen, die aktuell Patinnen und Paten brauchen. Suchen Sie sich Ihr Patenkalb aus und entscheiden Sie sich für Ihren Spendenbetrag. Für ein Kalb benötigen wir 250 Euro. Sobald der Betrag zusammengekommen ist, nehmen wir das Kalb in das Patenprogramm auf. Und so läuft die Patenschaft ab:

=> So werden Sie Pate oder Patin

- Lernen Sie hier die Patenkälber kennen

- Entscheiden Sie sich für Ihr Kalb

- oder wählen Sie Ihren Spendenbetrag (auch weniger als 250 Euro sind möglich)

=> Langfristig den Markt verändern

Hartnäckig hält sich die Erzählung, dass das Leid der Kälber und Mütter für die Wirtschaftlichkeit des Hofs unvermeidlich ist. Einige Betriebe beweisen schon jetzt das Gegenteil. Mit dem Programm Kälberpaten wollen wir mit Ihrer Unterstützung Höfen die kuhgebundene Kälberaufzucht ermöglichen und damit der Politik Fördermöglichkeiten für mehr Tierwohl aufzeigen.

=> Ihre Patenschaft stärkt Bio-Höfe

Gerne lassen die Bio-Landwirt:innen, mit denen wir kooperieren, ihre Kälber länger als üblich bei der Mutter aufwachsen. Das ist gut für die Tiere und macht so auch den Landwirt:innen mehr Freude bei der Arbeit. Um das finanziell zu ermöglichen, unterstützen wir sie mit dem Kälber-Patenschaftsprogramm. So fördern wir eine Landwirtschaft, die die Bedürfnisse von Mensch und Tier wahrnimmt und respektiert

Vermittelt: Frodo

Frodo ist von Finchen der Brave. Er springt im neuen Kälberstall umher.

Frodo kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Filu

Filu kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Lenny

Ein Farbenspiel der Natur. Ich bin braun-weiß, meine Mutter ist schwarz-weiß. Die Gene meines Vaters waren – von außen betrachtet – wohl stärker. Bin ich froh, dass ich einfach gesund bin. Egal, welche Farbe mein Fellkleid hat.

Lenny kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Nicht vermittelt: Mona

Erstgeborenes Kalb unserer jungen Mutter Mona. Zusammen meistern Sie ihr Leben. Superschön anzuschauen, wie die Natur die Urinstinkte pflegt und hegt.

Mona kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Horthof

Horthof

Der Horthof wird von der Familie Sappl seit 1979 als Biolandbetrieb mit Michkühen und Nachzucht bewirtschaftet. Die Bäuerin Inge Sappl kümmert sich nicht nur um die Kühe und Kälber, sondern engagiert sich seit 2005 auch als Kräuterpädagogin und ganzheitliche Ernährungsberaterin.

Foto: (c) Horthof

Herrnbauer

Herrnbauernhof

Der Herrnbauernhof ist seit 1567 bzw. gut 15 Generationen im Familienbesitz. Mit einer entschleunigten Wirtschaftsweise, die man vielleicht als „langsam“ bezeichnen könnte, lässt es sich auf dem Hof für die Familie Bichlmair mit 4 Kindern sehr gut leben. Sie ernten durch Hingabe in ihre täglichen Arbeiten einen reichen Schatz an innerer Zufriedenheit und Sicherheit.

Familie Bichlmair kümmert sich um rund 21 Milchkühe. Diese sind Tag und Nacht auf der Weide und gehen nur für die Melkzeit in den Stall zum Arbeiten (außer in den Wintermonaten). Die Kälber werden mindestens 3 Monate Mutter- oder Ammengebunden aufgezogen.

Der Herrnbauernhof ist ein reiner Grünlandbetrieb und wird seit 2015 biologisch bewirtschaftet. Auf den Flächen haben viele Wildkräuter ihr zu Hause wiedergefunden, welche von der Familie zum Verfeinern von Öl und Salz verwendet werden. Daraus entsteht zum Beispiel das hauseigene Kräutersalz, welches neben einigen weiteren Erzeugnissen im eigenen Hofladen zum Verkauf angeboten wird.

(c) Herrnbauernhof

Hairerhof

Der Hairerhof ist ein Demeter-Betrieb im Landkreis Miesbach.

Marina und Albert Stürzer halten dort 35 Milchkühe. Es wird Heumilch für die Bio-Heumilchbauern aus Bayern produziert.

Sie haben zwar keinen Hofladen, aber bieten Hofführungen und Mitmachangebote für Schulklassen, Kindergartenkinder, Familien und Erwachsene gleichermaßen. Außerdem viermal im Jahr Verkaufsaktionen für gutes Bio-Rindfleisch.

Mehr Infos auf der Homepage: www.hairerhof.de

Foto: (c) Daniel Delang/ Öko-Modellregion Miesbacher Oberland

Vermittelt: Scheck

Willensstark! Eigenwillig? Eigensinnig? Mit der Zeit ist Scheck zutraulich geworden. Viele Streicheleinheiten, tiefe, ruhige Worte braucht er auf dieser Welt. Dann bekommt er das.

Scheck kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Nicht vermittelt: Zilvana

Klitzeklein und wunderbar fein; Die täglichen Gänge zur Mahlzeit an der Kuh ein Vergnügen. Große Lebensgeister erwachen zu dieser Zeit. Endlich ist es soweit.

Zilvana kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Vermittelt: Afro

Aufrecht und stramm; hübsch schokoladenhellbraun, will sie sich die neuen Dinge anschauen. Schon mehrmals unentdeckt, fetzte sie durch unsern ganzen Stall. War überall!

Afro kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Vermittelt: Josi

Josi ist am 4. Februar als zweites von Zwillingen zur Welt gekommen. Sie freut sich, daß ihre Mutter Jana sie liebevoll ableckt und damit ihr Fell massiert.

Josi kommt vom Horthof.

Vermittelt: Jenni

Jenni ist am 4. Februar kurz vor ihrer Schwester als Zwilling auf die Welt gekommen und wechselt sich halbstündlich beim Trinken mit ihrer Zwillingsschwester ab. Ihre Mutter heißt Jana.

Jenni kommt vom Horthof.

Vermittelt: Uschi

Uschi ist ein sehr schönes kräftiges Kalb und liegt ganz brav neben der Mutter und trink genüsslich.

Uschi kommt vom Horthof.

Vermittelt: Schelm

Schelm sitzt ihr nicht nur im Nacken, sondern so heißt sie auch!

Winzig klein und frech. Die große Mutter ist manchmal überrascht, wo sie schon wieder am Weg ist und die Welt entdeckt.

Schelm kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Vermittelt: Lilli

Lilli ist am 3. Februar als das erste Kalb der Kuh Lisa zur Welt gekommen. Sie bückst immer aus und möchte als Erste trinken.

Lilli kommt vom Horthof.

Vermittelt: Zirbl

Das Kalb Zirbl ist wie ein Wirbl(sturm). Nach den Mahlzeiten fetzt es gerne wild im Kreis, bis es satt und müde seinen Schlaf antritt. Ganz leise hört man es wachsen. Sie ist am 27.01.2025 geboren.

Zirbl kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Vermittelt: Filu

Filu ist ein kleiner Pirat. Er ist am 23.01.2025. Seine Mutter heißt Frau Kapitän, weil sie auf der linken Seite ein Horn hat, das wie eine Kapitänsmütze anliegt. Filu ist ihr zweites Kalb.

Filu kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Carlo

Carlo hat goldbraunes Fell und ist am 07.01.2025 auf dem Hairerhof geboren. Seine Mutter Caroline hat sehr schöne Hörner. Carlo ist ihr erstes Kalb.

Carlo kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Dr. Anita Idel erhält EuroNatur-Preis für Verdienste um artgerechte und naturnahe Landwirtschaft

Der deutschen Tierärztin, Agrarexpertin, Mediatorin und Autorin Dr. Anita Idel ist Anfang Oktober für ihr großes Engagement für die artgerechte Landwirtschaft der EuroNatur-Preis verliehen worden. Die Schweisfurth Stiftung gratuliert Anita Idel herzlich zu ihrer Auszeichnung

Bekannt geworden ist Anita Idel über ihr jahrzehntelanges Engagement gegen die Agro-Gentechnik hinaus durch ihr mehrfach ausgezeichnetes Buch „Die Kuh ist kein Klima-Killer“ (10. Auflage 2024), das in der Reihe „Agrarkultur im 21. Jahrhundert“ der Schweisfurth Stiftung erschienen ist. Laudator Prof. Hubert Weiger ist überzeugt: Anita Idel „hat mit ihrem Buch und ihrer Vortragstätigkeit entscheidend dazu beigetragen, dass die klimabezogenen Kampagnen gegen die Weidetierhaltung insgesamt Zug um Zug als durchsichtige Versuche der Ablenkung von den eigentlichen Verursachern der Klimakrise erkannt wurden und dass die Grünlandlebensräume auch vom Naturschutz heute anders beurteilt werden als noch vor wenigen Jahrzehnten.“

„Mit der Auszeichnung möchten wir Anita Idels bemerkenswerten Einsatz für den Schutz der gesamten Mitwelt einschließlich der Böden würdigen“, begründete EuroNatur-Präsident Thomas Potthast die Wahl der diesjährigen EuroNatur-Preisträgerin. „Dr. Idel hat sich seit Jahren in vorbildlicher Weise und mit einem ungewöhnlich hohen persönlichen Einsatz für eine tierwohlgerechte und naturverträgliche Landwirtschaft eingesetzt“, so Potthast weiter.

Die Stiftung EuroNatur hat zum Ziel, Europas wilde Tiere zu schützen, ihre Lebensräume zu bewahren und den Menschen vor Ort eine naturverträgliche wirtschaftliche Perspektive zu bieten. Mit dem EuroNatur-Preis werden herausragende Leistungen für den Naturschutz gewürdigt.

Die Schweisfurth Stiftung hat Dr. Anita Idel 1993 mit dem Schweisfurth-Forschungspreis ausgezeichnet und fördert ihre vielfältige Arbeit seit Jahren. Wir danken Anita für ihre Leistung und gratulieren herzlich zum EuroNatur-Preis.

Hintergrundinformationen

EuroNatur-Preis: Der EuroNatur-Preis ist undotiert. Mit ihm werden herausragende Leistungen für den Naturschutz gewürdigt. Ausgezeichnet wurden bislang u.a. der Autor Jonathan Franzen, die „mutigen Frauen von Kruščica“ und die Gemeinde Mals in Südtirol. Der EuroNatur-Preis 2024 wurde am Donnerstag, 10. Oktober 2024 um 17 Uhr auf der Bodenseeinsel Mainau verliehen.

EuroNatur – Anwalt für eine bessere Naturschutzpolitik: Die Arbeit von EuroNatur ist seit Gründung der Stiftung europäisch ausgerichtet. Um unsere Flüsse und Wälder, Wildtiere und Vögel in Europa zu schützen, ermutigen wir die Entscheidungsträger in Brüssel, durch politische Maßnahmen aktiv zu werden. Auch deshalb haben wir uns 2021 dafür entschieden, eine Dependance in Belgiens Hauptstadt zu eröffnen.

Foto: v.l.n.r. Dr. Anita Idel, umrahmt von EuroNatur-Präsident Prof. Dr. Thomas Potthast und Vizepräsidentin Dr. Anna-Katharina Wöbse

Copyright: Gerald Jarausch

Die Leistung und das Potential von Grünland und Weidetieren

Die Schweisfurth Stiftung informiert Landwirt:innen, Politik und Verwaltung über die Bedeutung von Weidelang für das Klima, die Bodenbildung und die Artenvielfalt.

Grünland macht 75 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen weltweit aus. Es ist ein bedeutender Kohlenstoffspeicher und Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Grünland ist jedoch unter anderem durch Landnutzungswandel akut bedroht. Auch in Deutschland wurden seit den 1960er Jahren ungefähr 30 Prozent des Grünlands umgebrochen. Und obwohl die Zahl der Rinder in Deutschland gleichzeitig relativ stabil geblieben ist, verschwinden sie zunehmend von verbleibendem Grünland in die Ställe – mit fatalen Folgen für Agrobiodiversität, Klimaschutz und Tierwohl.

Die Zusammenhänge zwischen Grünland, Beweidung, Klima, Bodenbildung und Nutzungsformen sind sehr komplex. Für Landwirt:innen mit Tierhaltung, landwirtschaftliche Berater:innen und Entscheidungsträger:innen aus Politik und Verwaltung fehlt es an leicht zugänglichem Wissen, um die Potenziale nachhaltiger Grünlandbeweidung besser in ihrer Praxis und ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.

Projektziel & Maßnahmen

Als Schweisfurth Stiftung möchten wir mit unserem neuen Projekt „Leistungen und Potentiale von Grünland und Weidetieren“ dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, indem wir:

- die multifunktionalen Leistungen von Grünland und Weidetieren für unterschiedliche Zielgruppen leicht verständlich aufbereiten und über eine Webseite zugänglich machen,

- gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis das komplexe Thema fundiert und multiperspektivisch aufbereiten,

- die Relevanz der nachhaltigen Beweidung von Grünland mit Rindern für Klimaschutz, Agrobiodiversität, Tierwohl und Bodenbildung über Öffentlichkeitsarbeit auf die Agenda setzen – durch gezielte Angebote wie Praxisdialoge, Symposien und Hofbesichtigungen.

Hintergrund

Eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen besteht aktuell darin, unser Ernährungssystem so zu gestalten, dass es sich im Rahmen der planetaren Grenzen bewegt. Beweidetes Grünland spielt dabei eine herausragende Rolle.

Denn Rinder und Grasland haben sich über Millionen Jahre hinweg in einer engen Koevolution entwickelt. Grasflächen bieten Rindern Futter, während die Tiere durch ihren Verbiss, Dung und Tritt die Artenvielfalt und Gesundheit des Grünlands fördern. Weidetiere sind damit ein Schlüsselfaktor zur Begrenzung des anhaltenden massiven Biodiversitätsverlusts und der Stabilisierung von Ökosystemen. Rinder können für Menschen nicht verdauliches Gras in Fleisch und Milch umwandeln und damit lokal zur Ernährungssouveränität beitragen. Gras speichert große Mengen an Kohlenstoff über seine Wurzeln unterirdisch im Boden. In den Böden unter Grasland befinden sich weltweit sogar etwa 50 Prozent mehr Kohlenstoff als unter Waldböden. Damit kommt Grünland auch eine wichtige Rolle mit Blick auf den Klimaschutz zu.

Vermittelt: Alfonso

Alfonso hat helles Fell und einen schönen Kopf. Er ist am 15.12.2024 auf dem Hairerhof geboren. Seine Mutter heißt Alina und hat schon 5 Kälber geboren.

Alfonso kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Bobby

Bobby ist am 13.12.2024 auf dem Hairerhof geboren. Die Mutter heißt Brigitte und eine junge freche Kuh mit schönen Hörnern. Es ist ihr erstes Kalb!

Bobby kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Hannelore

Das Kalb Hannelore wurde am 12.12.2024 geboren. Die Mutter heißt Hanni und ist eine gute, zuverlässige Milchkuh. Sie hat schon 4 Kälber geboren.

Hannelore kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Charly

Charly ist am 03.12.2024 auf dem Hairerhof geboren. Seine Mutter heißt Frauke und ist eine junge Ammenkuh. Sie säugt momentan zwei Kälber. Eines davon ist ihr erstes Kalb.

Charly kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Antonio

Das Kalb Antonio ist am 02.12.2024 geboren. Die Mutter heißt Aronia und wegen ihrer Schönheit ist sie ein gefragtes Fotomodell. Sie hat schon 7 Kälber geboren.

Antonio kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Fridoline

Das Kalb Fridoline ist am 29.10.2024 auf dem Hairerhof geboren und bleibt da auch. Die Mutter heißt Franzi und ist eine freche Milchkuh. Sie hat schon 5 Kälber geboren.

Fridoline kommt vom Hairerhof

Mehr Infos zum Hairerhof hier.

Vermittelt: Kleine Dorthe

Das Kalb kleine Dorthe hat die gleiche braune Träne, wie Ihre Mutter. Sie liebt es, NUR auf der rechten Seite das Euter leer zu saufen. Eigensinnig. Eigenwillig.

Kleine Dorthe kommt vom Herrnbauer.

Mehr Infos zum Herrnbauer hier.

Landwirte helfen Landwirten

Schweisfurth Stiftung startet Mentor:innenprogramm für die kuhgebundene Kälberhaltung

Kälber sind die einzigen Säugetiere in der Nutztierhaltung, die in der Regel nur sehr kurz oder gar nicht an der Mutter saugen dürfen. Stattdessen werden die Kälber isoliert in Kälber-Iglus aufgezogen. Eine kuhgebundenen Kälberaufzucht hingegen führt zu einer gesunden Entwicklung der Kälber, reduziert Routinearbeiten und die Versorgung von kranken Kälbern und erhöht die Freude bei der Arbeit mit den Tieren. Kein Wunder also, dass immer mehr Milchbauern Interesse daran zeigen, die kuhgebundene Kälberaufzucht als Alternative zur herkömmlichen Aufzucht auszuprobieren.

Unsicherheit bei Landwirt:innen

Die Umstellung von Milchviehbetrieben auf die kuhgebundene Kälberaufzucht bringt jedoch viele Herausforderungen mit sich. Die Fragen von umstellungswilligen Betrieben sind vielfältig: Wie können die Stallgebäude der neuen Aufzuchtart angepasst werden? Wie werden die Kälber möglichst stressfreies abgesetzt und von ihren Müttern getrennt? Wie ist damit umzugehen, dass die Kühe Milch für ihre Kälber zurückhalten? Pionierbetriebe haben für viele dieser Herausforderungen bereits eigene Lösungen entwickelt. Dieses Erfahrungswissen können sie an die umstellungswilligen Betriebe weitergeben.

Betriebsbesuche und Beratungsgespräche

Um die kuhgebundene Aufzucht zum Wohl von Tieren und Landwirt:innen zu verbreiten, hat die Schweisfurth Stiftung nun ein Mentor:innen-Programm für Neueinsteiger ins Leben gerufen. Erfahrene Praktiker unterstützen ihre Berufskolleg:innen durch gegenseitige Betriebsbesuche und Beratungsgespräche von der Planung bis zur Umsetzung der kuhgebundenen Kälberhaltung. Die Stiftung vermittelt die Landwirt:innen, sie bildet die Mentor:innen weiter aus und ermöglicht ihnen Dank Spenden eine finanzielle Entschädigung. Dabei kooperiert sie mit der Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht e.V., die das Programm nach einer Aufbauphase eigenständig weiterführen wird.

Der praktische Austausch zwischen den Betrieben beginnt im Februar 2024. Bereits zehn Mentor:innen und sechs Betriebe, die Unterstützung suchen, haben sich bei der Schweisfurth Stiftung angemeldet. Die Anmeldephase für das Projekt läuft noch. Das heißt: Jetzt noch schnell anmelden, so dass wir im neuen Jahr mit runden zehn „Matchings“ starten können.

Ein aktueller Artikel zum Thema mit dem Titel Milch und Fleisch zusammen denken vor Saro Ratter (Projektmanager, Schweisfurth Stiftung) und Niels Kohlschütter (Vorstand, Schweisfurth Stiftung) ist in der ersten Ausgabe der Ökologie & Landbau 01/2024 zu lesen.

Tierschutz-Kochmütze sucht Pioniere – bewerben und nominieren bis 28. April 2023

Ausschreibung „Tierschutz auf dem Teller“® 2023

Wir lassen den Tierschutz nicht unter den Tisch fallen. Ob im Restaurant, in Bildungseinrichtungen, Kantinen oder anderen Küchen – Tierschutz gehört auch hier auf den Teller. Darum vergibt die Schweisfurth Stiftung mit seinem Projekt Tierschutz auf dem Teller® jedes Jahr die Tierschutz-Kochmütze an Köchinnen oder Köche, die neben dem leiblichen Wohl der Gäste auch das Wohlergehen der Tiere großschreiben.

Vom Schnitzel auf dem Teller über den Milchschaum des Cappuccinos bis hin zu Wurst, Käse und Ei –Zuhause entscheidet jeder selbst, was auf den Teller kommt. In einer wieder zunehmend mobilen Gesellschaft sind wir auch wieder mehr auf die Außer-Haus-Verpflegung angewiesen. Nach einer Zeit des vermehrten Kochens zu Hause stellen sich immer mehr Menschen die Fragen: „Was esse ich da gerade? Woher kommen die Zutaten auf meinem Teller?“

Bei tierischen Produkten ist die artgerechte Haltung wichtig. Zum Beispiel, dass das Schwein Stroh zum Wühlen hat und das Huhn Sand für ein Bad.

Wir wissen: Profi-Köchinnen und Profi-Köche können viel mehr, als nur Speisen zubereiten. Denn Kochen ist Passion, Kunst, Herausforderung und Verantwortung zugleich.

Die Schweisfurth Stiftung zeichnet daher seit über 10 Jahren Außer-Haus-Verpflegungsbetriebe aus, die sich für artgerechte Tierhaltung stark machen, indem sie u.a.

- langfristige Partnerschaften mit regionalen Lieferanten pflegen,

- das Thema Tierwohl an ihre Kunden kommunizieren,

- eine Verwertung aller Teile des Tieres anstreben,

- vegetarische & vegane Alternativen anbieten und

- einen Großteil aller Erzeugnisse tierischer Herkunft aus zertifiziert ökologischer bzw. nach den Richtlinien des NEULAND-Markenzeichens zertifizierter Herstellung beziehen. Details zu den Anforderungen sind hier zu finden.

Die von uns ausgezeichneten Betriebe tragen als Botschafter den Tierschutz auf dem Teller in die kulinarische Welt hinaus. Der Gast profitiert davon in jeder Hinsicht: höchste Qualität, bunte Vielfalt, bester Geschmack.

Möchten Sie Ihr Lieblingsrestaurant, Ihre Kantine oder die Schule Ihrer Kinder nominieren?

Möchten Sie sich als Betrieb mit Ihrem Team bewerben?

Wir nehmen Ihre Bewerbungen & Nominierungen bis zum 28. April 2023 entgegen.

Die Tierschutz-Kochmützen und Auszeichnungen für das Jahr 2021 werden wir im Herbst vergeben.

Weitere Informationen:

Saro Gerd Ratter, Projektmanager – Tierwohl

Rupprechtstr. 25, D-80636 München

Tel.: +49 (89) 17 95 95 -11

Fax: +49 (89) 17 95 95 -19

E-Mail an Saro Gerd Ratter

Website: https://schweisfurth-stiftung.de/tierwohl/tierschutz-auf-dem-teller

Anmeldung zum Praxisdialog kuhgebundene Kälberaufzucht

Nächste Termine:

- 6. April 2023, 09:30-16:00 Uhr //Scheuring // Zum Programm.

Teilnahmegebühr pro Termin (inklusiv Verpflegung und Getränke)

- 45,- Euro, bitte den Betrag passend bar vor Ort zahlen.

Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Landwirt:innen mit Milchkuh- oder Rinderhaltung. Eingeladen sind ebenso Akteure aus Verarbeitung, Handel und Wissenschaft. Die Veranstaltung dient dem Erfahrungsaustauch und der Wissensvermittlung zur Öko-Rindermast und der kuhgebundenen Kälberaufzucht. Am Nachmittag findet eine Führung auf einem Praxisbetrieb mit kuhgebundener Aufzucht statt.

Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

Anmeldung

Organisation und Ansprechpartner für weitere Informationen:

Saro G. Ratter (Projektmanager Tierwohl)

Schweisfurth Stiftung

Rupprechtstr. 25, 80636 München

Mobil: 0151 72 22 41 76, Tel.: 089 – 17 95 95 -11, Fax: 089 – 17 95 95 -19

E-Mail an Saro G. Ratter

Tierschutz-Kochmütze verliehen

Das Restaurant Broeding in München, das Weissenstein in Kassel und das Betriebsrestaurant der Versicherungskammer Bayern: Sie alle zeichnen sich durch ihren besonderen Einsatz fürs Tierwohl aus. Dafür haben wir sie mit der diesjährigen Tierschutz-Kochmütze ausgezeichnet.

Genießen mit gutem Gewissen: Gleich drei Betriebe in Deutschland können sich 2022 mit der Tierschutz-Kochmütze schmücken. Die Auszeichnung verliehen wir an das Weissenstein, das erste Bio-Restaurant Kassels, an das Betriebsrestaurant Casino der Versicherungskammer Bayern und das Restaurant Broeding. Alle drei setzen erfolgreich auf bio-zertifizierte, möglichst regionale Zutaten sowie auf tierische Produkte aus besonders artgerechter Tierhaltung. Die im Rahmen der Initiative „Tierschutz auf dem Teller“ jährlich vergebene Auszeichnung richtet sich an Restaurants, Caterer oder Kantinen, die sich herausragend für das Tierwohl und eine hohe ökologische Qualität ihrer Speisen einsetzen.

„Nose to Tail“-Verarbeitung im Betriebsrestaurant

Hubert Bittl ist Küchenleiter in der Versicherungskammer Bayern. Er führte dort kontinuierlich Bio-Produkte ein und ließ das Casino 2004 bio-zertifizieren. Er bereitet mit seinem Team täglich bis zu 800 Mittagessen zu. Besonders am Herzen liegt ihm die Gesundheit und der Genuss seiner Gäste und bietet deshalb u. a. frisch gepresste Säfte und eine vielfältige Speisenauswahl aus hochwertigen ökologischen Lebensmitteln an. Bayerische Bio-Bauern kümmern sich um Rinder, Schweine und Hühner, die sie im Ganzen anliefern und die seine Köche nach dem Prinzip „nose to tail“ komplett verarbeiten. „Hubert Bittl zeigt, dass eine gesunde und nachhaltige Verpflegung auch aus der Großküche möglich ist und sie richtig lecker sein kann“, so Jurymitglied Georg Schweisfurth.

Slow Food Restaurant Broeding mit Lebensmitteln aus der Region

Auch die Lebensmittel, die im 1990 in München eröffneten Restaurant Broeding auf den Teller kommen, haben Bio-Qualität. Der Küchenchef Manuel Reheis ist Mitglied der Slow Food Chef Alliance und bezieht seine Lebensmittel nahezu ausschließlich direkt von Produzent:innen und Erzeuger:innen aus dem Umland. Er gibt Fortbildungen für die Ganztierverwertung für

Fachkollegen und an Berufsschulen. „Sowohl beim Einkauf der Zutaten als auch bei der Verarbeitung wird im Broeding auf Nachhaltigkeit geachtet. Dies macht das Broeding zu einem herausragenden Beispiel, das zeigt, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln auch in Restaurants möglich ist“, sagt Konrad Geiger, Präsident von Euro-Toques Deutschland und Jurymitglied.

Ganz nah an den Erzeugern: Kasseler Restaurant Weissenstein

Beim Team des Weissensteins stehen Qualität, Regionalität sowie ökologische Erzeugnisse genauso wie Tierwohl und Handwerk ganz oben auf der Agenda. Küchenchef René Müller, der das Weissenstein 2016 als erstes bio-zertifiziertes Restaurant in Kassel eröffnete, legt Wert auf die Kooperation mit Erzeugern und direkte Absprachen zu Aufzucht, Schlachtung und Verwertung der Tiere. Er unterstützt ein Projekt zur Weidehaltung von Schweinen, kooperiert mit einer Bio-Metzgerei und ist zudem ins Catering für Kitas, Krippen und Kindergruppen sowie für Feste und Veranstaltungen eingestiegen. Dieses Jahr konnten auch die Kunstliebhaber auf der documenta das Bio-Essen vom Weissenstein genießen.

Wir gratulieren allen drei Preisträgern aus ganzem Herzen und bedanken uns für ihr vorbildliches Engagement für mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit in der Außer-Haus-Verpflegung!

Mehr zur Initiative Tierschutz auf dem Teller hier.

Faire Wiesn

Das Oktoberfest muss Vorreiter für eine Ernährungswende in München werden. Genuss, Gaudi und Nachhaltigkeit gehören zusammen!

Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Mehr als sechs Millionen Gäste verspeisen dort jährlich etwa 500.000 Hähnchen, die zum größten Teil aus konventionellen Mastanlagen stammen. Die Initiative #fairewiesn fordert mehr Nachhaltigkeit auf der Wiesn und bei allen anderen Großveranstaltungen in München. Gemeinsam mit 30 Projektpartner:innen setzen wir uns dafür ein, dass die Feste nur noch biologische, regionale und saisonale Lebensmittel verwenden und so Leuchtturmprojekte zum Nachahmen werden. Um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, machten wir bei der Aktion „Hendlsauerei – the Dark Side of the Wiesn“ im Mai 2022 an drei Tagen auf dem Marienplatz auf die Folgen der Massentierhaltung für Mensch, Tier und Umwelt aufmerksam.

Kein Klimaschutz ohne Ernährungswende

Auch der Münchner Stadtrat sieht Notwendigkeit zum Handeln: Er beschloss, dass die bayerische Hauptstadt bis 2035 klimaneutral sein soll. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn auch eine Ernährungswende stattfindet. Deshalb hat die Initiative #fairewiesn einen Forderungskatalog an den Stadtrat weitergereicht, in dem wir ihn u. a. dazu aufrufen, Fleisch aus industrieller Intensivtierhaltung abzuschaffen und Anreize für vegetarische und vegane Speisen einzuführen. Der kurze Film Gemeinsam für eine #fairewiesn stellt die Initiative vor.

Fotogalerie Verleihungen 2021

Fotos der Preisverleihung 2021

Datum, Ort etc.

- v.l.n.r.: Jens Witt vom Caterer Wackelpeter & Sebastian Junge vom Restaurant Wolfs Junge

Spenden für die Kuhgebundende Kälberaufzucht

Nur eine kuhgebundene Kälberhaltung ist mit den ethischen Grundsätzen der ökologischen Agrarkultur vereinbar. Deshalb setzt sich die Schweisfurth Stiftung aktiv für die Ausbreitung der kuhgebundenen Kälberhaltung ein. Im Rahmen des Projekts „Kuhgebundene Kälberaufzucht“ werden konkrete Lösungen zur Förderung dieser Haltungsform sowie deren Umsetzung in der Praxis erarbeitet. Mehr zum Projekt hier.

Spenden für den Blühbotschafter:innen-Lehrgang

Jede:r Einzelne kann zum Schutz blütenbestäubender Insekten beitragen! Wie das konkret funktioniert, können Interessierte im Blühbotschafter:innen-Lehrgang der Schweisfurth Stiftung lernen. Zentrales Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmenden dazu zu befähigen, selbst Projekte zum Schutz der Insekten bzw. zum Arterhalt in ihrem persönlichen Umfeld wie z.B. in der Schule, der Kommune oder auf dem Firmengelände anzustoßen, umzusetzen und langfristig zu begleiten. Mehr zum Projekt hier.

Kuhgebundene Kälberaufzucht – die Versorgung der Kälber den Profis überlassen!

Dieser Beitrag von Saro Ratter (Projektmanager der Schweisfurth Stiftung) ist im Original in „Der Almbauer“ im Mai 2022 erschienen.

Milchviehkälber werden heutzutage in der Regel kurz nach der Kalbung von der Kuh getrennt und die meisten Kälber möglichst früh verkauft. Mit dieser gängigen Praxis ist ein Ausleben von artgerechtem Verhalten wie Saugen am Euter und Ablecken des Kalbes durch die Kuh nicht möglich. Diese Aufzuchtmethode ist mit tierethischen Problemen verbunden und entspricht nicht den Erwartungen der Verbraucherschaft. Die wachsende Sensibilität der Konsumenten für Fragen des Tierwohls verstärkt die Suche von Praktikern und Wissenschaftlern nach möglichen Alternativen zur gängigen Eimertränke von Milchviehkälbern. Immer mehr Milchviehbetriebe stoßen bei ihrer Suche auf die kuhgebundene Aufzucht und vertrauen auf die Mütter- oder Ammenkühe als die wahren „Profis“ in der Kälberversorgung.

Hintergrund

Die Spezialisierung der Milchproduktion in der konventionellen und ökologischen Landwirtschaft ist mit der Erzeugung ‚überschüssiger‘ Kälber verbunden. Im Alter von nur zwei bis fünf Wochen

verlassen die Kälber die regionale (Bio-) Wertschöpfungskette und werden nach Norddeutschland oder ins Ausland transportiert und dort gemästet. Die so im Übermaß erzeugten Kälber erfahren weder einen ethischen Wert noch einen ökonomischen Nutzen für die Milchviehhalter. Lösungsansätze sind beispielsweise verschiedene Formen der kuhgebundenen Kälberaufzucht, die von innovativen Milchbauern in den letzten Jahren entwickelt wurden. Die kuhgebundene Aufzucht von Milchviehkälbern bedeutet, dass die Kälber von der eigenen Mutter oder einer Ammenkuh gesäugt werden und täglich Kontakt mit erwachsenen Kühen haben. Studien zeigen, dass sich dies positiv auf Gesundheit, Entwicklung und Sozialverhalten der Kälber auswirkt. Inzwischen betreiben in Deutschland geschätzt 300 Betriebe eine kuhgebundene Kälberaufzucht mit über 10 000 Muttertieren. Die Vielfalt der entwickelten Lösungen ist dabei riesig und jeder Betrieb ist herausgefordert, die für ihn passenden Elemente auszuwählen und an seine Bedürfnisse anzupassen. Die Hauptunterschiede betreffen die Frage, ob die Kälber nur an ihren Müttern (= muttergebunden) oder von Ammen (= ammengebunden) gesäugt werden. In letzterem Fall können die Kälber sogar während der kuhgebundenen Aufzucht auf einen anderen Betrieb wechseln. Wesentliche Unterschiede gibt es auch bei den Kontaktzeiten von Kalb und Kuh. Das variiert von ständigem Beisammensein bis zu zweimal täglich 20 Minuten vor oder nach den Melkzeiten. Durch die Verkürzung der Kontaktzeiten kann auch die vom Kalb aufgenommene Milchmenge reduziert werden, die je nach Tier in drei Monaten bis zu 1.200 Liter betragen kann. Damit stellt die vom Kalb konsumierte Milch den größten Kostenfaktor dieser Aufzuchtform dar. In den ersten Wochen wird jedoch eine unbegrenzte Milchfütterung der Kälber empfohlen, da damit in der Regel gute Tageszunahmen, robuste Gesundheit und hohe Lebensleistungen von Milchkühen und Masttieren erreicht werden. Man kann diese Tränkemilch als lohnende Investition betrachten.

Vorteile

Die praktizierenden Bäuerinnen und Bauern nennen folgende Vorteile der kuhgebundenen Aufzucht:

- Größere Arbeitszufriedenheit – („Es macht wieder mehr Spaß, mit den Tieren zu arbeiten“)

- Gute (oder bessere) Kälbergesundheit

- Weniger Arbeit mit Tränken, Spülen und der Versorgung kranker Kälber (dafür mehr Arbeit mit Tierbeobachtung und Lösungen finden)

- Die Erfüllung von Kundenerwartungen

- Energie-Einsparung (Klimaschutz), weil keine Tränkemilch zubereitet werden muss.

Trotz dieser Vorteile ist die Methode nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Herausforderungen auf vielen Ebenen verbunden. Da wären zunächst der erhöhte Platzbedarf und der Arbeitsaufwand zu nennen, wenn die Kälber länger auf dem Hof bleiben. Benötigt wird in den meisten Fällen auch ein zusätzlicher Begegnungsbereich für Kalb und Kuh, da dieser in den meisten Ställen nicht eingeplant wurde. Die Milchinhaltsstoffe können zudem beim zusätzlichen Melken negativ beeinflusst werden und auch das Zurückhalten von Milch im Melkstand kann eine Herausforderung darstellen. Um ein stressarmes Absetzen der Kälber zu ermöglichen, sind geeignete Verfahren anzuwenden. So kann der Trennungsschmerz reduziert und lautstarkes Klagen der Muttertiere und ihrer Kälber minimiert werden. Aber die derzeit größte Herausforderung für die meisten Betriebe dürfte der kostendeckende Absatz der Kälber sein. Um die artgerechte Milchviehhaltung voranzubringen, entwickelt die Schweisfurth Stiftung praxistaugliche Lösungen entlang der Wertschöpfungskette von Milch und Fleisch in ihrem Tierwohlprojekt Kuhgebundene Kälberaufzucht.

Kriterien festgelegt

Derzeit wird die kuhgebundene Kälberaufzucht nur von wenigen Betrieben praktiziert. Bislang gab es auch noch keine klare Definition, was genau darunter zu verstehen ist. Eine Initiative von Bio-Milchbetrieben entwickelte jedoch mit Unterstützung der Schweisfurth Stiftung Kriterien für die kuhgebundene Kälberaufzucht. Dies erfolgte in einem partizipativen Prozess von Landwirt:innen zusammen mit Fachberatung, Öko-Verbänden, Tierschutzorganisationen, Wissenschaft und Handel. Im Februar 2021 konnte die Initiative eine abgestimmte Version mit breiter Unterstützung der Öffentlichkeit vorstellen. Die Kriterien bauen auf den Anforderungen der Bio-Anbauverbände für die Kälberhaltung auf. Daher waren Kriterien wie zum Beispiel das Platzangebot und die Fütterung bereits geregelt und ihre Einhaltung wird in den Bio-Kontrollen geprüft. Verpflichtend sind zum Beispiel Tierwohlkontrollen mit tierbezogenen Parametern (entsprechend der AG-Tierwohl), die im Zuge der jährlichen Bio-Kontrolle durchgeführt werden und ein Wohlergehen von Kälbern und Kühen sicherstellen soll. Als weiteres Kriterium wurde ein Mindestzeitraum der kuhgebundenen Aufzucht von 90 Tagen ab der Geburt auf dem Geburtsbetrieb oder einem Ammenkuhbetrieb festgesetzt.

Weitere Kriterien

Um eine hohe Glaubwürdigkeit bei der Vermarktung der Produkte zu erreichen, wurde festgelegt, dass alle Kälber eines beteiligten Milchviehbetriebes nach diesen Kriterien aufgezogen werden müssen. Nur wenn ein Kalb aus gesundheitlichen Gründen (Kuh oder Kalb) nicht am Euter trinken kann, dürfen für den Bedarfszeitraum alternative Methoden zum Einsatz kommen. Um die

Zusammenarbeit mit Züchtern und Mästern weiterhin zu ermöglichen, gilt zudem die Ausnahmeregelung, dass bis zu 15 % der Kälber als Zucht- oder Masttiere bereits nach vier Wochen den Betrieb verlassen dürfen. Der übernehmende Betrieb muss sich jedoch dazu verpflichten, die Tiere bis zur Schlachtung oder zur Zuchtreife zu behalten. Die Kälber müssen von den eigenen Müttern (muttergebunden) oder von Ammenkühen (ammengebunden) gesäugt werden. Zur Ammenkuhhaltung können Kälber ab der dritten Lebenswoche in einen Ammenkuhbetrieb wechseln, der auch am Kontrollverfahren teilnimmt. Das Kalb muss mindestens zweimal täglich aus dem Euter einer Kuh trinken können und die Möglichkeit zu angemessenem Sozialkontakt haben. Im Stall müssen sich die Kälber in einen geschützten Bereich zurückziehen können. Um den Stress am Ende der Aufzucht zu reduzieren, darf das Abtränken und die Trennung von Kuh und Kalb nicht abrupt erfolgen. Diese müssen durch ein stufenweises Verfahren schonend für Kalb und Kuh durchgeführt werden. Für die Umstellungszeit gilt eine Übergangsregelung von bis zu 24 Monaten. In dieser Zeit dürfen max. 50 % aller auf dem Milchviehbetrieb geborenen Kälber nach vier Wochen kuhgebundener Aufzucht den Milchvieh- oder Ammenkuhbetrieb verlassen. Wichtig war der Initiative, dass die Anforderungen praxistauglich sind, die praktizierenden Betriebe die Kriterien selbst bestimmen und eine hohe Glaubwürdigkeit bei Verbrauchern und Verbraucherinnen erreicht wird. Eine Zertifizierung über die Einhaltung der Kriterien wird als freiwillige Zusatz-Zertifizierung für Verbands-Biobetriebe angeboten. Als Trägerstruktur wurde am 31.3.2021 die Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht e.V. gegründet. Stimmberechtigte Vollmitglieder können landwirtschaftliche Betriebe werden, die in ihrer Rinderhaltung die Kriterien der Interessengemeinschaft umsetzen. Das sind derzeit ca. 100 Betriebe. Die IG-kuhgebundene Kälberaufzucht sieht die Möglichkeit durch die klaren und einfachen Regeln einen breit anerkannten Branchenstandard zu etablieren, der von der Kompetenz der Öko-Verbände profitiert und sich durch eine hohe Glaubwürdigkeit im Handel auszeichnet.Kriterien, Satzung und Anträge auf Mitgliedschaft sind hier verfügbar.

Copyright: Schweisfurth Stiftung/merhWERT Öko-Milch+Fleisch

Nachhaltige Schweinezucht und -haltung: Wie weiter?

Studie von Dr. Anita Idel belegt: Für unsere Auslauf- und Freilandhaltungen besteht kein größeres Risiko für Infektionen mit der Afrikanischen Schweinepest.

Maßnahmen gegen die Schweinepest gefährden die artgerechten Haltungsformen

Das nachhaltigste Zuchtziel im Sinne des Tierschutzes lautet Freilandtauglichkeit. Doch ausgerechnet diese ist durch Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) bedroht. Seit dem erstmaligen Nachweis der ASP bei Wildschweinen in Deutschland 2020 wird für artgerechte Betriebe mit Auslauf- und Freilandhaltung in politischen Risiko-Bewertungen ein höheres Eintragsrisiko für die ASP postuliert. Die Forderungen nach genereller Stallpflicht sowie regionale Aufstallungsgebote nehmen zu. Damit droht ausgerechnet Betrieben mit artgerechter Tierhaltung das Aus.

Kein Ausbruch in standardisierten Freilandhaltungen nachgewiesen

Eine von der Schweisfurth Stiftung mit geförderte Studie von Anita Idel im Auftrag des Landes Brandenburg konnte 2021 die Aufstallungsgebote jedoch fachlich zurückweisen. So weist die Wissenschaft seit Ausbruch der ASP in Georgien 2007 keinen einzigen Seuchenfall in Auslauf- oder Freilandbetrieben mit Doppelzaun (entsprechend unserer Schweinehaltungshygieneverordnung) nach.

Statt Wildschweine regional ausrotten und alle Freilandschweine wegsperren zu wollen, drängt Idel, die Entwicklung von Köder-Impfstoffen – prophylaktisch für Wildschweine – zu forcieren. So können die ASP-Ausbreitung gebremst und gleichzeitig die gegen den Artenschutz verstoßenden, über Tausend Kilometer an Landesgrenzen gezogenen Zäune vermieden und vor allem die Tötung von Haus- und Wildschweinen extrem minimiert werden.

Ihrer Forderung „Impfen statt Keulen“ hat Anita Idel auch im aktuellen Kritischen Agrarbericht 2022 Nachdruck verliehen – nachzulesen ist ihr Artikel hier.

Idel, Anita (2021): „Studie zu Ansatzpunkten für weitere wissenschaftliche Studien zu Vorsorge, Umgang und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) unter Berücksichtigung des gesellschaftlich gewollten Umbaus der Tierhaltung“, im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz.

Drei Gastrobetriebe mit „Tierschutz-Kochmütze“ ausgezeichnet

In Restaurants, Mensen oder Kantinen spielt die Haltung der verarbeiteten Tiere leider immer noch eine untergeordnete Rolle. Mit der Auszeichnung „Tierschutz-Kochmütze“ im Rahmen des Projekts „Tierschutz auf dem Teller®“ fördern die Schweisfurth Stiftung und der Köche-Verband Euro Toques Deutschland e.V. die stärkere Verankerung des Tierschutzgedankens in der Außer-Haus-Verpflegung. In 2021 wurden drei Gastrobetriebe aufgrund ihres herausragenden Engagements prämiert.

Genießen mit gutem Gewissen: Den besonderen Einsatz von gleich drei Gastronomiebetrieben für mehr Tierwohl hat die Schweisfurth Stiftung im Oktober 2021 mit der „Tierschutz-Kochmütze“ ausgezeichnet. Das HofGut Scheunenwirtin auf der Ostalb, der Schul-Caterer Wackelpeter und das Restaurant Wolfs Junge aus Hamburg dürfen sich ab sofort mit dieser jährlich vergebenen Auszeichnung schmücken. Sie richtet sich an Restaurants, Caterer oder Kantinen, die sich herausragend für das Tierwohl und eine hohe ökologische Qualität ihrer Speisen einsetzen.

HofGut Scheunenwirtin mit umfangreichem Nachhaltigkeitskonzept

Qualität, Regionalität sowie ökologische Erzeugnisse stehen bei der Scheunenwirtin genauso wie Tierwohl und Handwerk ganz oben auf der Agenda. Die Inhaber:innen der Scheunenwirtin setzen auf ein umfangreiches Nachhaltigkeitskonzept. Alle Zutaten für die Gerichte stammen zu 100 Prozent aus ökologischer Landwirtschaft und werden zum größten Teil im Umkreis von nur 50 Kilometern produziert. Besonders im Blick hat das Küchenteam das Wohl der Tiere: Das Fleisch wird von Bauern bezogen, die alte, früher für die Region typische Nutztierrassen halten. Es wird darauf geachtet, dass die Tiere viel im Freien sind und stressfrei, möglichst am Bauernhof direkt geschlachtet werden. Schließlich verarbeitet das Hofgut das gesamte Tier: von der Schnauze bis zum Schwanz.

Schul-Caterer Wackelpeter und Restaurant Wolfs Junge vorbildlich

Der Schul-Caterer Wackelpeter und das Restaurant Wolfs Junge aus Hamburg setzen beide erfolgreich auf bio-zertifizierte, möglichst regionale Zutaten sowie auf tierische Produkte aus besonders artgerechter Tierhaltung. Der Wackelpeter kocht bis zu 3.000 leckere Essen aus Bio-Zutaten täglich frisch für Hamburger Kinder. Rund 60 Prozent der eingekauften Lebensmittel stammen direkt von Bauernhöfen aus der Region. Auch die Lebensmittel, die im 2018 eröffneten Restaurant Wolfs Junge auf den Teller kommen,

haben Bio-Qualität und stammen zum größten Teil direkt von Höfen rund um Hamburg. Bei Fleisch, Eiern und Milchprodukten wird dabei großer Wert auf Demeter- oder Bioland-Standards gelegt.

Wir gratulieren den Trägern der Tierschutz-Kochmütze ganz herzlich und hoffen auf vielfache Nachahmung in ganz Deutschland!

Möchten Sie Ihr Lieblingsrestaurant, Ihre Kantine oder die Schule Ihrer Kinder für 2022 nominieren? Oder Möchten Sie sich als Betrieb mit Ihrem Team bewerben? Dann bewerben & nominieren Sie Ihren oder Ihre Kandidat:in.

Mehr Informationen zur Initiative Tierschutz auf dem Teller.

Insektensterben stoppen – Mehr Wildnis für Stadt und Land!

Die Schweisfurth Stiftung hat 2021 31 Menschen im Blühbotschafter:innen-Lehrgang dazu ausgebildet, durch eigene Projekte vor Ort die Artenvielfalt zu erhöhen

Was hilft der Insektenvielfalt? Und was kann ich als Einzelne:r tun, um die Lebensbedingungen der Insekten zu verbessern? Antworten auf diese Fragen erhielten hochmotivierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen zweier Blühbotschafter Lehrgänge von Mai bis Juli dieses Jahres. Die von der Schweisfurth Stiftung organisierten Exkursionen und Vorträge in München und Weilheim zur Stärkung der Insektenvielfalt waren ein voller Erfolg: Die neu ausgebildeten Blühbotschafter:innen werden rund 30 neue insektenfreundliche Projektflächen in ganz Deutschland entstehen lassen.

Mehr Wissen und Tatkraft für den Insektenschutz

Die Artenvielfalt ist um 31 Blühbotschafter:innen reicher geworden: So viele Multiplikator:innen hat die Schweisfurth Stiftung bei ihren diesjährigen Blühbotschafter:innen-Lehrgängen ausgebildet. Sie alle wollen sich künftig aktiv für bessere Lebensbedingungen blütenbesuchender Insekten, für blütenreiche und insektenfreundliche Gärten, Siedlungen und Landschaften einsetzen. Die Blühbotschafter:innen nahmen von Mai bis Juli 2021 in München und Weilheim gemeinsam mit Projektleiterin Carmen Grimbs an verschiedensten Exkursionen und Vorträgen zum Thema Insektenvielfalt teil. Zu jedem Treffen waren Expert:innen eingeladen, die Fachwissen zu Ökologie und den Ansprüchen der Insekten an ihren Lebensraum vermittelten und praktisch erlebbar machten. Beispielsweise zeigte Julie Weissmann (BUND) den Teilnehmer:innen, wo die wilden Bienen Münchens wohnen. Der rote Faden dabei war die Frage: Was kann jeder Einzelne tun, um die Lebensbedingungen der Insekten zu verbessern?

Landwirte und Krankenschwestern schaffen Blühflächen

Unter den Teilnehmenden waren alle Altersklassen, Vorkenntnisse und Interessensgebiete vertreten. Sie alle werden sich künftig auf vielfältigste Weise für die Insektenvielfalt einsetzen. So will eine Erzieherin das erlernte Wissen künftig in einem Projekt zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung mit Kindern umsetzen. Eine Landwirtsfamilie wird im Anschluss an den Lehrgang Blühflächen als Trittsteine in der Agrarlandschaft anlegen. Und eine Krankenschwester darf an ihrem Krankenhaus als Blühbotschafterin eine neu anzupflanzende Fläche in Blühflächen umwandeln.

„Das Blühbotschafter:innen Lehrgang vermittelte mir als große Tier- und Naturfreundin eine Quelle neuen Wissens. Es ist eine Freude und treibt meinen Elan nochmal deutlich an, mich mit Gleichgesinnten für den Natur- und Artenschutz sowie den Erhalt der Biodiversität zu engagieren“, resümiert Teilnehmerin Nicole Klötzer.

Hohe Motivation und viele neue Ideen

Projektleiterin Carmen Grimbs von der Schweisfurth Stiftung ist rundum zufrieden mit dem Resultat: „Alle Teilnehmer:innen waren hoch motiviert, voller Tatendrang und hatten zumeist schon vor den Lehrgängen konkrete Umsetzungsideen. Besonders gefreut hat mich, dass zu den am Anfang der Kurse angedachten Projektideen noch viele neue Idee hinzukamen. So konnten die Lehrgänge dazu beitragen, das Spektrum der Möglichkeiten zu vergrößern und die Umsetzung konkret anzugehen.“

Klarheit über Ursachen des Insektensterbens schaffen und Engagierte vernetzen

Der Schweisfurth Stiftung ist es ein Anliegen, durch die Lehrgänge Bewusstsein für die schwierige Situation für blütenbesuchende Insekten zu schaffen. Auch die Zusammenhänge zwischen Biodiversitäts- und Klimakrise sollen in den Kursen herausgearbeitet werden. Am Wichtigsten ist jedoch die konkrete Umsetzung vor Ort: Speziell in Städten zerstört die Nachverdichtung viele Lebensräume zum Beispiel von Wildbienen. Durch das Schaffen vieler kleiner naturnaher Flächen kann gerade hier ein großer Beitrag geleistet werden. Für die Kontinuität des Engagements der Blühbotschafter:innen ist die Vernetzung und der Austausch der Multiplikator:innen untereinander essentiell. Deswegen steht die Schweisfurth Stiftung den Teilnehmer:innen natürlich auch nach den Lehrgängen mit Rat und Tat zur Seite und organisiert regelmäßige Austausch- und Vernetzungstreffen.

Weitere Informationen zum Projekt Blühbotschafter:innen-Lehrgang sind hier zu finden.

Unser Dank gilt zudem unseren Förderpartnern, ohne deren Unterstützung der Lehrgang nicht hätte stattfinden können:

Elternzeit für Kühe!

Die Schweisfurth Stiftung trägt die kuhgebundene Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung in die Breite

Interessierte Milchbäuerinnen und -Bauern aus ganz Deutschland konnten im September die artgerechte Aufzucht von Kälbern in Hessen, Brandenburg und Schleswig-Holstein hautnah miterleben. Die Schweisfurth Stiftung organisierte mit Partnern drei Praxis-Dialoge mit Hofbesichtigungen auf Mitgliedsbetrieben der neu gegründeten „Interessensgemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht“.

Kuhgebundene Kälberaufzucht in die Breite bringen

In einer Woche drei Praxis-Dialoge auf drei Bio-Milchbetrieben, die alle ihre Kälber kuhgebunden aufziehen: Mit diesem Angebot für biologisch sowie konventionell wirtschaftende Milchbäuerinnen und -Bauern hat die Schweisfurth Stiftung einen nächsten Schritt unternommen, um die kuhgebundene Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung zu verankern. Eine solche ist leider nicht selbstverständlich: Heutzutage werden die allermeisten Kälber – auch Bio-Kälber – aus wirtschaftlichen Gründen getrennt von ihren Müttern aufgezogen. Das hat vielfältige negative Auswirkungen auf Kuh und Kalb. Dass es auch anders geht, zeigt die kuhgebundenen Kälberaufzucht, die die Schweisfurth Stiftung unterstützt: Hier bleiben Mutter und Kalb monatelang zusammen – und die Milch, die das Kalb übrig lässt, wird abgemolken.

Mindestens 90 Tage sind Kuh und Kalb beieinander

Die drei Hofbesichtigungen im September 2021 fanden auf Mitgliedsbetrieben der in diesem Jahr gegründeten Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht statt. Die Hofbesichtigungen waren eingebunden in sogenannte Praxis-Dialoge, bei denen sich landwirtschaftliche Praxis, Verarbeitung und Handel sowie Forschung zu spezifischen Fragen austauschen. Zum Beispiel zu Möglichkeiten der artgerechten Trennung, wenn das Kalb nicht mehr an der Kuh saugt. Alle drei Betriebe sind Bio-Milchviehbetriebe, die die Kälber mindestens 90 Tage lang gemeinsam an der Seite ihrer Mütter oder Ammenkühen aufziehen. In allen Betrieben dürfen die Tiere im Sommer auf die Weide. Den Auftakt der Besichtigungen machte das Hofgut Oberfeld (https://www.landwirtschaft-oberfeld.de/). Das Gut bewirtschaftet mehr als 160 Hektar im Osten von Darmstadt und hält ca. 40 Milchkühe plus Nachzucht. Neben der kuhgebundenen Aufzucht und der Heumilcherzeugung ist eine Besonderheit die Betriebsform als Bürger-Aktiengesellschaft mit 176 Aktionär:innen. Diese Gesellschaftsform hilft, alle Milch- und Fleischerzeugnisse über den Hofladen und das Hof-Café zu vermarkten.

Auf der Weide melken und stressfrei schlachten

Die zweite Station führte nach Brandenburg auf den Hof Stolze Kuh, wo ca. 130 Rinder auf 220 Hektar Fläche gehalten werden. Die Kühe und die gesamte Nachzucht weiden dort auch auf Naturschutzflächen im Unteren Odertal. Die Kühe werden in einem mobilen Weidemelkstand gemolken. Früher war der Weidemelkstand in der Gegend durchaus üblich, heute ist dies jedoch eine große Seltenheit. Alle Tiere bleiben zudem nach der kuhgebundenen Aufzucht auf dem Betrieb, bis sie nach einer stressarmen Schlachtung auf der Weide direkt vermarktet werden. Dadurch gibt es auch immer eine Herde mit Bullen, die gemeinsam friedlich grasen. Wie das möglich ist, kann man bei der Betriebsleiterin Anja Hradetzky in Kursen über Low Stress Stockmanship lernen.

Eine weitere Hofbesichtigung fand bei Hans Möller in Lentföhrden (Schleswig-Holstein) statt. Er ist einer der Gründer von De Öko-Melkburen, die im Jahr 2017 die „Elternzeit für Kühe“ einführte. Der Betrieb umfasst ca. 100 Hektar und hält ca. 30 Milchkühe. Auch bei ihm dürfen die Rinder den Sommer über auf der Weide bleiben und werden im Weidemelkstand gemolken.

Schweisfurth Stiftung als Brückenbauerin

Unter den Teilnehmer:innen der Praxis-Dialoge waren bereits praktizierende Betriebe ebenso wie Betriebe, die sich für diese Aufzuchtmethode interessieren sowie Personen aus Tierschutz und Handel. Auch der Betriebsleiter eines großen konventionellen Betriebs nahm interessiert teil. Saro Ratter, Projektmanager Tierwohl bei der Schweisfurth Stiftung: „Uns ist es wichtig, den Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtinnen und Landwirten zu ermöglichen. Nur so kann Vertrauen aufgebaut werden, dass eine kuhgebundene Kälberaufzucht praktikabel ist und wirtschaftlich funktionieren kann. Gleichzeitig ist es wichtig, Brücken zwischen der Landwirtschaft und der Wissenschaft, dem Handel und dem Tierschutz zu bauen.“ So konnte als Kooperationspartner für die Hofbesichtigungen neben der Interessensgemeinschaft kuhgebundene Kälberhaltung auch das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) gewonnen werden. Wir hoffen, dass sich diese Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr fortsetzen wird.

Mehr zur Arbeit der Schweisfurth Stiftung zum Thema kuhgebundene Kälberaufzucht finden Sie hier. Die Veranstaltungen wurden durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) finanziell gefördert.

- Praxis-Dialog kuhgebundene Kälberaufzucht auf dem Biolandhof Hans Möller in Schleswig-Holstein

- Gruppe von Kälbern aus kuhgebundener Aufzucht auf dem Hofgut Oberfeld

- Praxis-Dialog kuhgebundene Kälberaufzucht auf dem Hof STOLZE KUH in Brandenburg

Stimmen der Teilnehmer:innen

Ich habe am Praxis-Dialog teilgenommen,…

…weil ich denke, dass es in der Zukunft ein immer wichtigeres Thema werden wird und hier Erfahrungswerte sammeln wollte.

…weil ich mir mehr Inspirationen für den Bau des neuen Kuhstalls holen wollte. Ich konnte sehr viele Infos mitnehmen, mich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Es hat mir sehr weitergeholfen in meiner Planung.

…weil wir es bei uns schon praktizieren und viele schöne Momente erleben, aber auch noch viele Fragestellungen auftauchen. Ich nehme viele Inspirationen und neue Gedanken mit um die kuhgebundene Aufzucht auf unserem Betrieb zu verbessern.

…aus persönlichem Interesse. Den größten Vorteil sehe ich in der wesensgerechten Haltung der Tiere wie sie sein sollte. Die größte Herausforderung sehe ich darin die Masse der Betriebe in die Lage zu versetzen diese Methode auch ökonomisch umsetzen zu können.

Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht: Für ein wesensgemäßes Aufwachsen

Mutter und Kind – eine besondere Beziehung bei Menschen wie auch bei Kuh & Co. Selbstverständlich also, dass Kälber bei ihren Müttern aufwachsen? Leider nein. Das ist aktuell die absolute Ausnahme. Stattdessen werden Kälber mittels Nuckeleimer oder Tränkeautomat aufgezogen und müssen auf Kontakt mit ihren Müttern verzichten. Eine Reihe engagierter Landwirt:innen sowie Akteur:innen aus Forschung und Tierschutz wollen dies ändern und haben dazu Ende März 2021 die Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht als Verein gegründet. Den ersten Meilenstein haben die Initiator:innen schon erreicht: In einem partizipativen Prozess, moderiert von der Schweisfurth Stiftung, wurden Kriterien für die kuhgebundene Kälberaufzucht in der Öko-Milchviehhaltung definiert.

Für eine artgerechte Aufzucht

„Die kuhgebundene Kälberhaltung gewinnt insbesondere in jüngster Zeit an Bedeutung in der Milchviehbranche. Die Zahl der Pionier-Landwirt:innen, die diese artgerechte Form der Aufzucht praktizieren, nimmt zu. Zugleich erlangt die Thematik zunehmend Aufmerksamkeit seitens der Verbraucher:innen“, erklärt Saro Ratter, Projektmanager der Schweisfurth Stiftung und weiter: „Mit der gemeinsamen Entwicklung der Kriterien schaffen wir nun sowohl für Betriebe als auch für Verbraucher:innen Orientierung und Klarheit. Zugleich zeigen wir einen Weg auf, der die in der Praxis zumeist getrennten Produktionsbereiche Milch und Rindfleisch perspektivisch wieder zusammenführt.“

So sehen die Kriterien beispielsweise vor, dass Kälber mindestens 90 Tage von den eigenen Müttern oder Ammenkühen gesäugt werden müssen und enthalten Regelungen zum schonenden Absetzverfahren. Während der gesamten Säugezeit müssen die Kälber ökologisch aufgezogen werden, auch die männlichen Kälber und die nicht als künftige Milchkühe benötigten weiblichen. Dies kann auf dem eigenen Betrieb geschehen oder aber in Partnerbetrieben, die nach den festgesetzten Kriterien arbeiten. Höchstens 15 Prozent dürfen an andere ausgewählte Aufzuchtbetriebe abgegeben werden.

Die Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht: Kooperation von starken Partnern

Die Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht engagiert sich für mehr Tierschutz in der Milchviehhaltung. Konkret setzt sich der Verein für die Weiterentwicklung und Verbreitung der kuhgebundenen Kälberaufzucht und dem Verbleib von Milchviehkälbern auf Ökobetrieben ein. Dazu werden praxisnahe Forschung zum Thema kuhgebundene Aufzucht, die Aufklärung von Verbraucher:innen sowie die Weiterentwicklung der Kriterien gefördert. Außerdem soll den Betrieben eine freiwillige Zusatzzertifizierung angeboten werden.

Vollmitglieder können diejenigen Öko-Betriebe werden, die die Aufzucht gemäß den Kriterien praktizieren. Außerdem können Fördermitglieder natürliche Personen, Organisationen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Unternehmen werden, die sich mit den Zielen des Vereins identifizieren. Die Öko-Verbände BIOLAND, BIOKREIS, DEMETER, GÄA und NATURLAND arbeiten in einem Beirat des Vereins an den Themen Weiterentwicklung der Kriterien, Zertifizierung und Kennzeichnung. Mit dieser Kooperation erhält der Verein fachkundige Unterstützung und eine breite Akzeptanz im Handel. „Die Initiator:innen der Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht haben es geschafft sowohl Milch-Bauern und -Bäuerinnen als auch Akteur:innen aus Handel, Verarbeitung, Forschung und Tierschutz unter einem Dach zu vereinen. Das zeigt die Kraft und Dynamik des Vereins. Jetzt braucht es noch das Engagement der Verbraucher:innen, um für den notwendigen Absatz zu sorgen“, kommentiert Ratter.

Mehr zur Arbeit der Schweisfurth Stiftung zum Thema kuhgebundene Kälberaufzucht finden Sie hier.

Tierschutz-Kochmütze sucht Pioniere

Wir lassen den Tierschutz nicht unter den Tisch fallen. Ob im Restaurant, in Bildungseinrichtungen, Kantinen oder anderen Küchen – Tierschutz gehört auch hier auf den Teller. Darum vergibt die Schweisfurth Stiftung mit seinem Projekt Tierschutz auf dem Teller® jedes Jahr die Tierschutz-Kochmütze an Köchinnen oder Köche, die neben dem leiblichen Wohl der Gäste auch das Wohlergehen der Tiere großschreiben.

Vom Schnitzel auf dem Teller über den Milchschaum des Cappuccinos bis hin zu Wurst, Käse und Ei –Zuhause entscheidet jeder selbst, was auf den Teller kommt. In einer wieder zunehmend mobilen Gesellschaft sind wir auch wieder mehr auf die Außer-Haus-Verpflegung angewiesen. Nach einer Zeit des vermehrten Kochens zu Hause stellen sich immer mehr Menschen die Fragen: „Was esse ich da gerade? Woher kommen die Zutaten auf meinem Teller?“

Bei tierischen Produkten ist die artgerechte Haltung wichtig. Zum Beispiel, dass das Schwein Stroh zum Wühlen hat und das Huhn Sand für ein Bad.

Wir wissen: Profi-Köchinnen und Profi-Köche können viel mehr, als nur Speisen zubereiten. Denn Kochen ist Passion, Kunst, Herausforderung und Verantwortung zugleich.

Die Schweisfurth Stiftung zeichnet daher seit über 10 Jahren Außer-Haus-Verpflegungsbetriebe aus, die sich für artgerechte Tierhaltung stark machen, indem sie u.a.

- langfristige Partnerschaften mit regionalen Lieferanten pflegen,

- das Thema Tierwohl an ihre Kunden kommunizieren,

- eine Verwertung aller Teile des Tieres anstreben,

- vegetarische & vegane Alternativen anbieten und

- einen Großteil aller Erzeugnisse tierischer Herkunft aus zertifiziert ökologischer bzw. nach den Richtlinien des NEULAND-Markenzeichens zertifizierter Herstellung beziehen. Details zu den Anforderungen.

Die von uns ausgezeichneten Betriebe tragen als Botschafter den Tierschutz auf dem Teller in die kulinarische Welt hinaus. Der Gast profitiert davon in jeder Hinsicht: höchste Qualität, bunte Vielfalt, bester Geschmack.

Möchten Sie Ihr Lieblingsrestaurant, Ihre Kantine oder die Schule Ihrer Kinder nominieren?

Möchten Sie sich als Betrieb mit Ihrem Team bewerben?

Wir nehmen Ihre Bewerbungen & Nominierungen bis zum 28. April 2023 entgegen.

Die Tierschutz-Kochmützen und Auszeichnungen für das Jahr 2023 werden wir im Herbst vergeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Projektträger:

Schweisfurth Stiftung

Saro Gerd Ratter, Projektmanager – Tierwohl

Rupprechtstr. 25, D-80636 München

Tel.: +49 (89) 17 95 95 -11, Fax: +49 (89) 17 95 95 -19

E-Mail: sratter@schweisfurth-stiftung.de

Website: schweisfurth-stiftung.de/tierwohl/tierschutz-auf-dem-teller

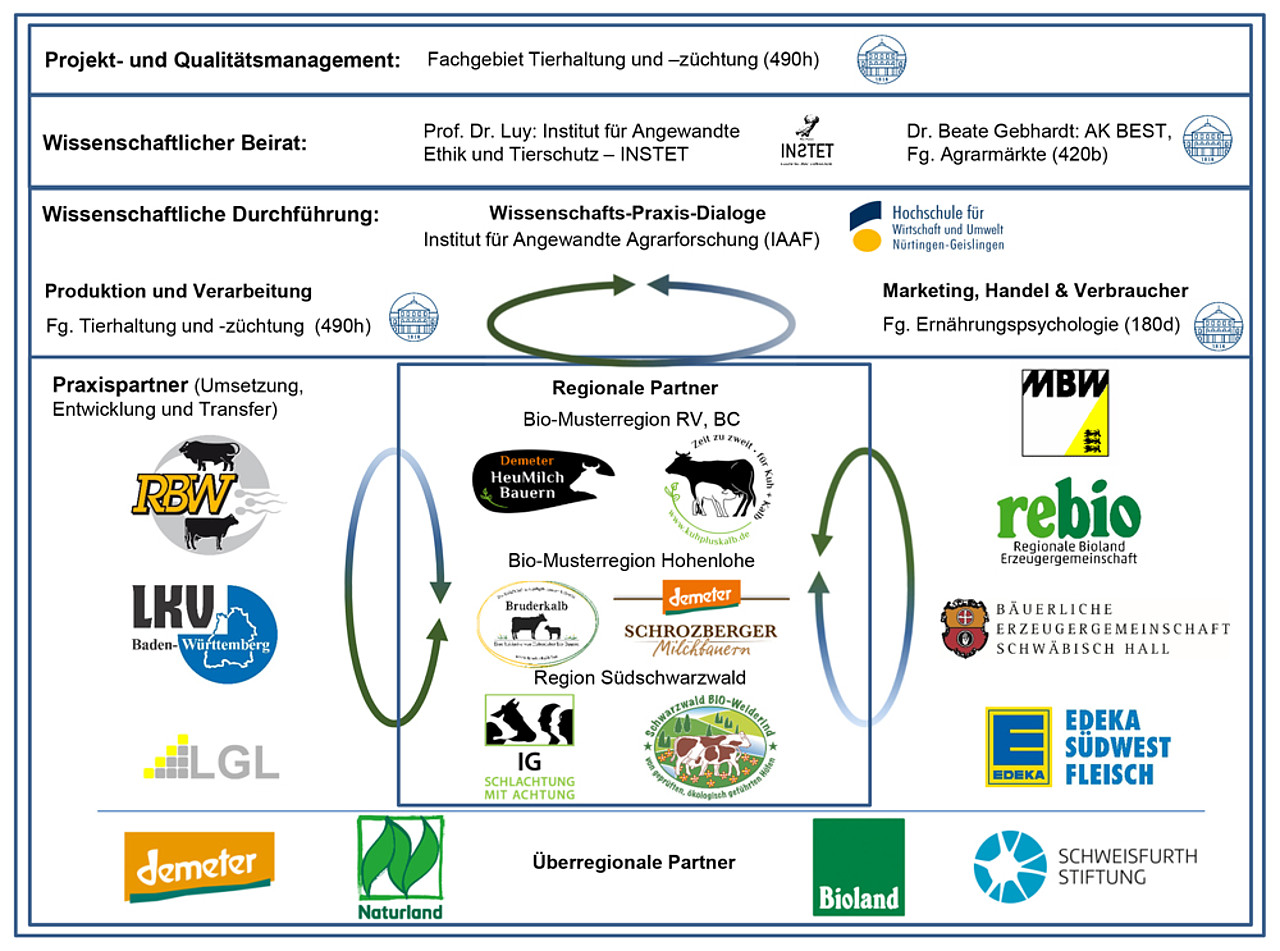

Forschungsprojekt mehrWERT Öko-Milch+Fleisch

Bio-Milch und Bio-Fleisch gehören zusammen! Aktuell werden Milcherzeugung und Fleischerzeugung allerdings in der Regel nicht zusammengedacht. Die Konsequenz: Nur in wenigen Fällen können die männlichen Kälber aus Öko-Milchviehbetrieben im Öko-Sektor gehalten werden. Das Forschungsprojekt mehrWERT Öko-Milch+Fleisch, gefördert vom Bayerischen Staatministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, beschäftigt sich genau mit dieser Problematik. Das Forschungsziel: Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, um Bio-Kälbern auch ein Bio-Leben zu ermöglichen. Durchgeführt wird das dreijährige Forschungsprojekt von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und der Schweisfurth Stiftung.

Projektziel: Ein Bio-Leben für Bio-Kälber

Das Hauptziel des Forschungsprojektes ist es, Konzepte zu entwickeln, um mehr männliche Kälber aus ökologischer Produktion im Öko-Sektor zu halten sowie Möglichkeiten zur artgemäßen Aufzucht und der Vermarktung von Öko-Rindfleisch aufzuzeigen. Dazu ist das Projekt in drei Teilbereiche gegliedert: Im ersten Bereich liegt der Forschungsschwerpunkt auf der Analyse des Status Quo der Öko-Milchviehkälber und der Identifikation von Verbesserungspotenzialen. Dazu werden Daten von bayerischen Milchviehbetrieben erhoben und ausgewertet. Hauptverantwortlich ist dafür die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Im zweiten Forschungsbereich liegt der Fokus auf der ökonomischen Einordnung der Verfahren zur kuhgebundenen Kälberaufzucht. Im Rahmen dessen werden bei ca. 30 ausgewählten Betrieben die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen der Umstellung auf kuhgebundenen Kälberaufzucht untersucht. Hier übernimmt die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft die Projektleitung. Der dritte Teilbereich umfasst den modellhaften Aufbau von neuen Wertschöpfungsketten für Milch und Fleisch aus kuhgebundener Kälberaufzucht. Diesen Forschungsschwerpunkt verantwortet die Schweisfurth Stiftung und bringt ihrer Erfahrung und Know-how aus dem Forschungsprojekt WertKalb und dem Stiftungsprojekt zur Kuhgebundenen Kälberaufzucht ein.

Projekthintergrund: Bio-Milch und Bio-Fleisch gehören zusammen

Die hohe Spezialisierung der Milchproduktion ist mit der Erzeugung „überschüssiger“ Kälber verbunden: Um Milch geben zu können, müssen Kühe immer wieder kalben. Aber nur wenige Jungtiere werden für die Nachzucht benötigt. Die aktuellen Preise für Kälber decken in der Regel nicht die Kosten, die ein/e Landwirt:in für eine tierwohlgerechte Aufzucht benötigen würde. Ein zentraler Grund dafür ist das starke Missverhältnis der Nachfrage nach Bio-Milch und Bio-Rindfleisch: Bio-Milch und -Milchprodukte sind seitens der Verbraucher:innen stark gefragt, Bio-Rindfleisch hingegen nur sehr wenig. Ulrich Mück, Demeter-Berater in Bayern, hat ausgerechnet, dass je Liter Milch etwa 25 Gramm Rindfleisch entstehen. Das heißt, für ein ausgewogenes Verhältnis von Milch und Fleisch müsste die derzeitige Nachfrage nach Bio-Rindfleisch stark steigen. Die Folge dieses Missverhältnisses: Der überwiegende Anteil der Kälber von Öko-Milchviehbetrieben wird an den konventionellen Viehhandel abgegeben und damit in eine weniger artgerechte Aufzucht. In der Verbreitung der kuhgebundenen Kälberaufzucht wird, neben der Steigerung des Tierwohls, auch das Potenzial gesehen der Erwartungen der Verbraucher:innen mehr zu entsprechen und damit den Absatz von Bio-Rindfleisch zu steigern und das Verhältnis von Milch und Fleisch wieder in eine bessere Balance zu bringen.

Genuss mit bestem Gewissen garantiert! Zwei Betriebe mit der Tierschutz-Kochmütze ausgezeichnet

Bio, regional und tierische Produkte aus artgerechter Haltung – bei vielen zuhause schon eine Selbstverständlichkeit, in Restaurant, Kantine & Co. häufig jedoch noch eine Seltenheit. Doch es gibt sie: Die Betriebe, die vorangehen und zeigen, dass Genuss, Qualität und ein verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln auch in der Außer-Haus-Verpflegung möglich sind. Und genau dieses Engagement zeichnet die Schweisfurth Stiftung seit 2008 im Rahmen der Initiative Tierschutz auf dem Teller® aus. In diesem Jahr geht die Auszeichnung – in Form der „Tierschutz-Kochmütze“ – an das Catering-Unternehmen ALBRECHTHOF im oberbayerischen Oderding und an das Nürnberger Tiergartenrestaurant „Waldschänke“.

Catering-Unternehmen ALBRECHTHOF – Ein Leuchtturm für die gesamte Branche

Dass eine gesunde Ernährung, ein abwechslungsreicher Speiseplan und 100% Bio auch in der Verpflegung für Schulen, Kindergärten und Kitas erfolgreich sein können, zeigt das Catering-Unternehmen ALBRECHTHOF im oberbayerischen Oderding, das seit 2010 Kitas, Kindergärten und Schulen bei der täglichen Essensversorgung der Kinder unterstützt. Von Anfang an setzten die Inhaber Lena und Martin Albrecht dabei auf die Verwendung von bio-zertifizierten und regionalen Lebensmitteln. Als Mitglied von Slow Food Deutschland e.V. will der ALBRECHTHOF zudem einen Beitrag leisten, dass auch zukünftige Generationen mündige KonsumentInnen sind und eine nachhaltige Esskultur pflegen. „Das ganzheitliche Konzept, welches Ernährungsbildung mit der Verarbeitung qualitativ hochwertiger Lebensmittel und Genuss für Kinder kombiniert, begeistert die Jury. Lena und Martin Albrecht zeigen nicht nur, wie eine kindgerechte, nachhaltige Verpflegung aussehen kann, sondern auch, dass sie möglich ist. Wir wünschen uns, dass dieses Beispiel viele weitere Akteure im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung dazu inspiriert, den Speiseplan auf „Bio“ umzustellen“, begründet Dr. Niels Kohlschütter, Vorstand der Schweisfurth Stiftung, die Jury-Entscheidung.

Tiergartenrestaurant „Waldschänke“ in Nürnberg: Ganzheitlicher Ansatz überzeugt

Bio-zertifizierte Zutaten aus der Region, tierische Produkte aus artgerechter Haltung und eine einzigartige kulinarische Vielfalt garantieren den Gästen des Nürnberger Tiergartenrestaurants Waldschänke Genuss mit bestem Gewissen. Insbesondere bei tierischen Produkten sind dem Inhaber Peter Noventa Herkunft und Qualität wichtig: „Wir verarbeiten ausschließlich bio-zertifiziertes Fleisch. Ausnahme ist derzeit das Lammfleisch der alten Rasse „Coburger Fuchs“. Deren Lämmer beziehen wir im Ganzen und verarbeiten alle Teile (= „Nose to Tail“) und nicht nur die Edelteile.“ Kochkunst bedeutet für Noventa auch kreativ mit Resten umzugehen. Werden zum Beispiel die Soßen selbstgezogen, macht er von Zitronenabschnitten Limoncello oder kreiert damit feine Fruchtchutneys. „Genau das hat uns als Jury begeistert: Sowohl beim Einkauf der Zutaten als auch bei der Verarbeitung wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Dies macht das Tiergartenrestaurant „Waldschänke“ zu einem herausragenden Beispiel, das zeigt, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln auch in der Außer-Haus-Verpflegung möglich ist“, kommentiert Georg Schweisfurth, Laudator, Jury-Mitglied und Kurator der Schweisfurth Stiftung.

Als ausgezeichnete Betriebe tragen das Restaurant „Waldschänke“ und das Catering-Unternehmen ALBRECHTHOF nun als Botschafter den Tierschutz auf dem Teller in die kulinarische Welt hinaus.

Jede Blüte zählt! Gemeinsam den Sinkflug der Insekten stoppen

Hoch motiviert, voller Tatendrang und fest entschlossen einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten – das zeichnete die TeilnehmerInnen des BlühbotschafterInnen-Lehrgangs, den die Schweisfurth Stiftung erstmalig im Zeitraum von Juni bis Juli 2020 ausrichtete, aus. Nach einer intensiven Zeit, mit viel neuem Fachwissen, dem Austausch mit ExpertInnen und dem Kennlernen von Best Practice Beispielen, sind sich alle einig: Eine Biodiversitäts-Wende ist dringend notwendig und jeder kann dazu beitragen.

Von Praktikern für Praktiker

Insgesamt besuchte die 16-köpfige Gruppe gemeinsam mit Projektleiterin Carmen Grimbs zehn verschiedene Projekte und Orte. Zu jedem Treffen waren ExpertInnen eingeladen, die Fachwissen zu Ökologie und den Ansprüchen der Insekten an ihren Lebensraum vermittelten und praktisch erlebbar machten. Der rote Faden dabei war die Frage: Was kann jeder Einzelne tun, um die Lebensbedingungen der Insekten zu verbessern? Selbstverständlich also, dass unter anderem Münchens Wildbienen Hotspot Nummer 1 besucht wurde: der Botanische Garten. Hier erklärte Prof. Dr. Susanne Renner, Direktorin des Botanischen Gartens München-Nymphenburg, wie ein Lebensraum gestaltet werden kann, der Wildbienen ausreichend Futterquellen, Nistmöglichkeiten und Rückzugs- bzw. Überwinterungsorte bietet. Dies kann auch auf kleinstem Raum, wie beispielsweise dem Balkon einer Stadtwohnung, gelingen.

Die Herausforderung dabei: Ein Band durch das gesamte Jahr zu schaffen. Welche Möglichkeiten auf dem Land bestehen, um zum Erhalt der Artenvielfalt beizutragen, erfuhren die BlühbotschafterInnen beim Besuch des Bioland Hofes von Landwirt Sepp Braun.

Es hat gefruchtet